Aquin, Mishima et la nostalgie de l'héroïsme

Fatigue culturelle, décadence nationale et auto-immolation

Si le héros pouvait se définir uniquement par le mépris du danger et de la mort, bien des têtes brûlées, des cerveaux drogués et des kamikazes criminels en seraient. Mais il y a des moments de haute portée symbolique, où l'auto-immolation d'un individu interpelle toute une société. C'est un geste de grande rupture, qui dénonce et prophétise, en quelque sorte, comme si on déchirait sa vie par scandale sur la place publique (comme les grands prêtres d'Israël déchiraient leurs vêtements).

Ce fut le cas de deux grands écrivains, dans les années 1970 : Hubert Aquin et Yukio Mishima, qui ont été, en quelque sorte, des lanceurs d'alerte avant-coureurs du déclin des cultures nationales.

À cette époque commençaient à s'inscrire déjà les prémisses d'une grande déconstruction de la société occidentale, comme l'a bien cerné Éric Zemmour dans le cas de la France (Le suicide français) après les 30 Glorieuses, les trente années qui ont suivi la fin de la Deuxième guerre mondiale, et la fin des derniers héros de l'indépendance nationale comme de Gaulle. C'est à cette époque, en effet, que le dollar américain devient la devise de référence des échanges internationaux et que commence à s'imposer un libéralisme tous azimuts, sans foi ni loi, qui aboutira à la situation qu'on connaît aujourd'hui.

Les artistes ont des antennes hypersensibles qui leur font sentir avant les autres les signes avant-coureurs, les vibrations préliminaires des grandes secousses sismiques collectives. Ils voient les signes - les Mané, Thécel, Phares - qui s'inscrivent sur les murs du palais de Babylone. Et ceux qui ne se bouchent pas les yeux et les oreilles ou ne se cantonnent pas dans le cynisme en arrivent à un point insupportable où la conscience n'en peut plus de porter le poids de ce qu'elle comprend, de ce qu'elle pressent par trop.

Surtout ceux dont la conscience individuelle est fortement imbriquée dans la conscience collective et qui en portent l'héritage symbolique sur leurs épaules comme un étendard ou une croix. Tels Yukio Mishima et Hubert Aquin.

AQUIN ET LA GRANDE FATIGUE NATIONALE

En 1936, le philosophe Jacques Maritain avait écrit : « Les mondes qui se sont levés dans l'héroïsme se couchent dans la fatigue, pour que viennent à leur tour des héroïsmes nouveaux...» Cette fatigue, Hubert Aquin la connaissait. Il en parla, en 1962, dans un article intitulé « La fatigue culturelle du Canada français », qui eut beaucoup de retentissement à l'époque. Car il donnait la réplique à un certain Pierre Elliott Trudeau, en dénonçant le mode d'être schizophrénique du Canadien français. Il disait notamment :

« Le Canada français, culture agonisante et fatiguée, se trouve au degré zéro de la politique. Ceux qui ont réussi en politique au Canada français, ce sont les a-nationaux, c'est-à-dire ceux qui "représentaient" le mieux ce peuple déréalisé, parcellisé et dépossédé par surcroît. »

C'était une époque pourtant de grande poussée nationale au Québec, avec la Révolution tranquille. Même là et aussi après la victoire du parti indépendantiste de René Lévesque, Hubert Aquin restait écrasé sous le poids d'une conscience aiguë d'échec personnel et collectif. Au milieu d'une société recluse dans « le confort et l'indifférence », il ressentait l'histoire de son peuple comme une succession d'échecs, d'auto-déchirements et de conduites suicidaires. Il l'a intériosé au point d'y projeter sa destinée personnelle. La destruction de soi, comme geste de révolte ultime. On l'a décrit comme un « héros victimaire du Québec postmoderne ».

C'était une époque pourtant de grande poussée nationale au Québec, avec la Révolution tranquille. Même là et aussi après la victoire du parti indépendantiste de René Lévesque, Hubert Aquin restait écrasé sous le poids d'une conscience aiguë d'échec personnel et collectif. Au milieu d'une société recluse dans « le confort et l'indifférence », il ressentait l'histoire de son peuple comme une succession d'échecs, d'auto-déchirements et de conduites suicidaires. Il l'a intériosé au point d'y projeter sa destinée personnelle. La destruction de soi, comme geste de révolte ultime. On l'a décrit comme un « héros victimaire du Québec postmoderne ».

Dès le début de Prochain épisode, il écrit :

« Je suis le symbole fracturé de la révolution du Québec, mais aussi son reflet désordonné et son incarnation suicidaire. »

Devant l'impossibilité de la révolte collective, il ne reste que le repli sur la révolte individuelle, personnelle.

En 1964, il se lance dans l'action terroriste, du moins l'essaie-t-il. Arrestation, emprisonnement, confinement à l'Institut psychiatrique Prévost, et rédaction de Prochain épisode, qui consacre l'échec de l'action par l'entrée en littérature : la dérivation des énergies de l'action dans l'explosion des fantasmes littéraires.

Tout porte à croire, dès lors, que l'oeuvre littéraire sera pour Aquin une sorte de désintégration graduelle, comme une bombe qui explose au ralenti entre ses mains durant une dizaine d'années (dix ans exactement séparent Prochain épisode, commencé en 1964, de Neige noire, terminé en 1974). Des jalons importants dans ce chemin d'entropie : en 1967, l'épilepsie ; en 1971, un oeil crevé (il vient d'écrire un téléthéâtre sur Oedipe) ; en mars de la même année, tentative de suicide à l'hôtel Reine-Élizabeth après une période de chômage, de dépression, de mésentente conjugale, etc. ; en 1974, désir de suicide après son dernier roman achevé, Neige noire ; en 1975 entrée aux éditions de La Presse, et rupture fracassante l'année suivante, après moults démêlés avec Hurtubise et Lemelin ; et le retour au chômage, un chômage désoeuvré qui accentue la pente fatidique de l'auto-destruction. Jusqu'au suicide par balle, le 15 mars 1977, dans l'allée qui mène au collège Villa Maria, à Montréal.

Tout cela serait bien misérable s'il n'y avait eu, dans les entrefaites, une oeuvre d'une originalité géniale, par son style et sa profondeur, et qui transfigure l'échec.

En 1985, le cinéaste Gordon Sheppard avait publié un premier livre sur la mort de l'écrivain (Signé Hubert Aquin). Écrit en collaboration avec Andrée Yanacopoulo, la compagne d'Aquin, il s'agissait d'une enquête en rétrospective, une sorte d'interrogatoire littéraire et psychologique, avec, en outre, une foule d'indices et de signes puisés dans l'oeuvre de l'écrivain ou ailleurs.

À partir de leur rencontre en 1963, Aquin et Yanacopoulo n'avaient cessé d'échanger sur le suicide, un acte qui les captivait tous deux : elle intellectuellement, lui existentiellement. Le livre montrait bien l'évolution en parallèle des projections artistiques et suicidaires à partir de la rencontre d'Aquin avec Yanacopoulo, comme si celle-ci avait été l'accoucheuse des tendances latentes, sorte d'Ariane à l'envers, conduisant le héros au labyrinthe de sa mort. Aquin deviendrait alors ce Thésée national qui s'est immolé devant le Minotaure insaisissable, irrépressible, de la défaite historique - toujours recommencée - du Québec. Un Thésée, qui aurait quelque chose de christique. Car n'a-t-il pas porté jusqu'au bout, à mort, la croix d'une fatigue culturelle du Canada français qu'il avait brillamment démontrée au début des années soixante, en pleine effervescence de la Révolution tranquille ? Il aura, en outre, l'indécence de se flamber la cervelle quelques mois après la prise du pouvoir par le PQ, comme un oiseau de mauvais augure qui tombe au milieu de la fête : sinistre accusation d'échec, que sa génération encaissa de travers.

Aquin se situait, de fait, dans le prolongement « de fatigue » des Nelligan et Saint-Denys Garneau, dont il a poussé jusqu'en ses ultimes conséquences la trajectoire d'aliénation. Mais sa façon radicale de percevoir et de vivre les déchirements et les ambiguités de l'identité québécoise l'ont amené à creuser le questionnement ontologique à des profondeurs vertigineuses, où toute réalité – même celle de l'écriture – est remise en cause : des profondeurs jusque là rarement atteintes en littérature québécoise et qui le situent d'emblée, universellement, parmi les grands questionneurs de la condition humaine.

Bien sûr, on s'est employé à le réduire... Je tiens à faire remarquer ici que je ne cherche pas à idéaliser Hubert Aquin comme personne, à en faire une figure exemplaire, c'est-à-dire dont la conduite doit servir d'exemple. C'est sa signification existentielle et symbolique qui m'intéresse.

Dans les années 1980, donc, l'universitaire René Lapierre a cherché à montrer l'échec littéraire d'Aquin dans la logique d'une certaine conception (moderne) de la littérature, en l'accusant de tourner en rond dans des jeux de miroir à l'infini, des faux-fuyants, des ambiguïtés qui tournent à la palinodie. « Ne s'agit-il pas là, à la limite, disait Lapierre, d'une opération tout à fait contraire à la définition globale du texte de la modernité, et d'un projet qui échappe à son essentiel désir de décloisonner l'imaginaire, d'empêcher l'écriture de revenir à une formulation finie, circulaire, du langage et du monde ? » (L'imaginaire captif)

On pourrait dire, au contraire, qu'Hubert Aquin a réussi magistralement, avec philosophie et grand style, à éprouver et montrer les limites de l'écriture : ce qui est très moderne. Comme le faisait remarquer un Maurice Blanchot, dont Lapierre se réclame beaucoup : « La littérature va vers son essence, qui est la disparition. » Or qu'a fait Aquin, sinon vivre exemplairement cette maxime ?

Il fut une sorte de Mallarmé du roman, mais il y eut aussi du Baudelaire catholique chez lui, cultivant les fleurs du mal de sa fiction, tout en étant rongé par des remords et des scrupules peu « modernes », comme l'ont révélé un souhait ultime qu'il a confié à Mme Yanacopoulo : « La seule chose à laquelle je tiendrais, c'est d'être inhumé en terre catholique. »; et une phrase dans sa lettre d'adieu : « Le Dieu que j'ai prié dans mon enfance, et retrouvé bien tard après, pardonne sûrement aux suicidés. »

Par ailleurs, il s'est inscrit passionnément dans son temps, il a fait corps avec l'accélération de l'histoire en accélérant sa propre histoire et la précipitant d'un coup à sa fin. Il aura été ainsi un Gilles Villeneuve littéraire, non seulement par le goût de la vitesse qu'il avait réellement, mais par sa mort instantanée. On dit qu'il a hésité longtemps entre la voiture et le revolver ; il a finalement opté pour la balle, projectile ultra-rapide.

Le mot clé pour comprendre l'écriture d'Aquin serait peut-être la vitesse de la représentation. Un imaginaire qui parcourt le monde à vive allure, ouvrant et refermant des images, des scènes, en enfilade, avec des fragments de vie qui apparaissent et disparaissent, se télescopent, visions syncopées, fragmentaires, du pare-brise ou du rétroviseur, et finalement relativité de tous ces espaces vus, évoqués, parcourus, anéantissement de la substance des lieux et des personnages dans la vitesse et la succession perpétuelle, monde qui s'abolit au fur et à mesure qu'il se crée : telle pourrait se définir la fiction aquinienne.

Il a cherché dans l'écriture une rédemption impossible, à la fois comme colonisé politique et underdog culturel dans l'Amérique triomphante d'après-guerre. Il n'a pas voulu des arrangements que la très grande majorité, même parmi les artistes, négocient avec le système (comme on négocie des courbes et des courbettes) pour être menée plus confortablement à la mort. Il avait éprouvé la vanité de la parole, l'ambiguïté du verbe humain et, sans doute, les limites de l'écriture. « Le texte ne remplit pas la page, pas plus que l'être humain n'occupe la plénitude de son champ existentiel », comme il dit dans Blocs erratiques.

Et quand il a considéré qu'il n'avait plus rien à dire, il s'est tu-é.

Dans un beau texte consacré à Aquin, peu après sa mort, le romancier André Langevin écrivait :

Mon ami Hubert Aquin a commencé son œuvre là où Camus avait abandonné la sienne, et je n'ai jamais pu le lire sans effroi, en sachant à l'avance que l’écrivain le plus riche que nous ayons jamais eu, celui qui, parmi nous, possédait le mieux la magie du verbe, n'allait faire vibrer les mots que par moments très brefs, le temps de nous révéler qu'il bâillonnait l’écrivain pour ne pas se laisser distraire dans la terrible corrida engagée avec la mort, et en mauvaise posture: dans l'insupportable tension jamais relâchée de l'amour éclaté. Voilà ce « reste » que je veux dire depuis le début et qu'il m'est difficile d'exprimer, parce qu'il appartient d'abord à l'intimité de l'homme qui a toujours refusé la confidence nue, et qu'il éclate cependant dans l’œuvre entière. l’écrivain, comme tout artiste, n'est qu'un homme, avec un léger supplément d'infatuation, si l'on veut. Mais il n'est pas libre de ne pas vivre de ce qui le consume. Autrement il n'écrirait pas. Et quand l'œuvre tout entière se déroule dans le champ clos, cruellement mesuré, qui va de l'impossibilité de s'arracher du point de rupture de l'amour à jamais figé, c'est-à-dire d'une inguérissable agression, jusqu’à la neige noire de la mort, la conscience ne peut que s’exténuer à boucher les fissures toujours rouvertes; elle devient conscience réduite au dénuement le plus total, renoncement à la beauté elle-même, combat fiévreux où chaque mouvement, donc l'émotion, est vain, parce que l'esprit n'est assuré que d'une chose: sa défaite. Certes tous les hommes sont condamnés clans la même arène, mais la plupart cherchent une herbe dans le sable ou choisissent d'attendre les yeux fermés.

MISHIMA ET LA GLORIFICATION DE L'ÉCHEC

D'inombrables écrivains et artistes se sont suicidés (de Sénèque à Hemingway, en passant par Van Gogh). Mais quand on cherche un frère de suicide à Hubert Aquin, c'est le romancier japonais Yukio Mishima qui vient à l'esprit.

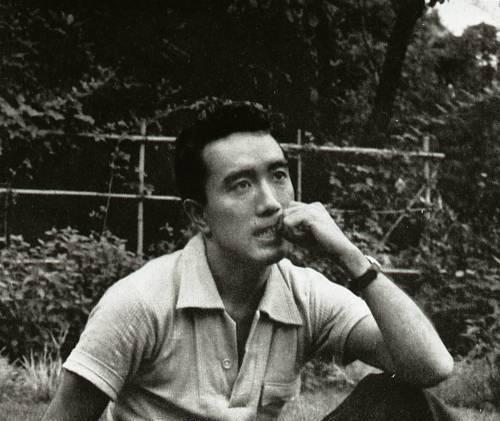

Dans l'après midi du 25 novembre 1970, le Japon et le monde apprenaient avec stupeur que l'écrivain Yukio Mishima s'était ouvert le ventre et fait décapiter selon le rite samouraï du seppuku. Avec quelques jeunes gens d'un groupe paramilitaire qu'il avait mis sur pied quel¬ques années auparavant, il avait pris un général en otage et tenté de soulever la troupe. Il voulait la restauration d'un Japon héroïque, dirigé par un empereur rétabli au rang des dieux. Il savait bien que sa tentative était vaine, qu'il courait au devant de la mort, mais c'était précisément cela qu'il désirait, qu'il préméditait depuis des années : mourir en héros, en guerrier. Le sabre à la main, plutôt que la plume. Et pourtant il avait été un littéraire jusqu’en sa dernière nuit, où il avait mis le point final au dernier roman d'une tétralogie amorcée cinq ans auparavant. Depuis sa prime adolescence, avec une régularité bénédictine, l'écriture avait dévoré ses nuits. Il comptait à son actif 40 romans, 18 pièces de théâtre (toutes représentées), 20 re¬cueils de nouvelles et autant d’essais. Il avait été proposé trois fois pour le prix Nobel. Et le 25 novembre 1970, peu après midi, dans le bureau d’un général de division à Tokyo, cette tête mondialement reconnue et acclamée roulait sur le plancher, coupée net par une lame d'acier. Qu'en faut il comprendre ? Est ce l’attrait du vide, comme l'a avancé Marguerite Yourcenar dans son essai Mishima ou la vision du vide ?

Mishima, de son vrai nom Kimitaké Hiraoka, naquit à Tokyo le 14 janvier 1925, dans une famille de classe moyenne, promue depuis quelques générations. Son grand père, d'humble ascendance, avait été gouverneur de Sakhaline, mais sa grand mère descendait d'une illustre famille samouraï. Elle ravit à sa mère le petit Kimitaké dès sa naissance et l'éleva en serre chaude, avec une jalousie féroce, comme si elle voulait le marquer du sceau des nobles Nagai dont elle était issue. Écartelé entre mère et grand-mère, le futur Mishima se réfugia très jeune dans un monde imaginaire, qui devint sa réalité. Sevré d'exercice et de grand air, il se retrouva à douze ans frêle et timide ; mais il écrivait déjà des récits et des poèmes. Il devint vite une des gloires littéraires de l'aristocratique Collège des Pairs, où on l'avait admis malgré ses origines roturières. Entre-temps, le Japon était entré en guerre Cela devint une cause d'exaltation pour l'adolescent fiévreux qu'était Mishima. Il se prit d'admiration pour les kamikazes, les fa¬meux pilotes suicide, en qui il voyait l'incarnation de la beauté nippone. Appelé sous les drapeaux au début de 1945, il fut jugé, pour des raisons de santé, inapte au service. Il exprima plus tard son regret d'avoir ainsi échappé à une mort glorieuse. Tôt chez lui l'attrait de la mort s'était dé¬veloppé, lié à une sorte de ra¬vissement érotique et esthéti¬que. Il aima l'état de guerre parce qu'en imposant de vivre constamment avec la mort, elle se trouvait, selon lui, à exalter la vie. Plus encore, il ressentit dans le Tokyo en flammes de la défaite une âpre correspondance avec l'a-pocalypse personnelle qu'il recherchait. De là sa décep¬tion croissante de « l'état de paix » qui s'ensuivit, de l'occu¬pation américaine et de l'occi¬dentalisation qu'il entrevoyait comme l'avilissement graduel des valeurs japonaises.

Mishima, de son vrai nom Kimitaké Hiraoka, naquit à Tokyo le 14 janvier 1925, dans une famille de classe moyenne, promue depuis quelques générations. Son grand père, d'humble ascendance, avait été gouverneur de Sakhaline, mais sa grand mère descendait d'une illustre famille samouraï. Elle ravit à sa mère le petit Kimitaké dès sa naissance et l'éleva en serre chaude, avec une jalousie féroce, comme si elle voulait le marquer du sceau des nobles Nagai dont elle était issue. Écartelé entre mère et grand-mère, le futur Mishima se réfugia très jeune dans un monde imaginaire, qui devint sa réalité. Sevré d'exercice et de grand air, il se retrouva à douze ans frêle et timide ; mais il écrivait déjà des récits et des poèmes. Il devint vite une des gloires littéraires de l'aristocratique Collège des Pairs, où on l'avait admis malgré ses origines roturières. Entre-temps, le Japon était entré en guerre Cela devint une cause d'exaltation pour l'adolescent fiévreux qu'était Mishima. Il se prit d'admiration pour les kamikazes, les fa¬meux pilotes suicide, en qui il voyait l'incarnation de la beauté nippone. Appelé sous les drapeaux au début de 1945, il fut jugé, pour des raisons de santé, inapte au service. Il exprima plus tard son regret d'avoir ainsi échappé à une mort glorieuse. Tôt chez lui l'attrait de la mort s'était dé¬veloppé, lié à une sorte de ra¬vissement érotique et esthéti¬que. Il aima l'état de guerre parce qu'en imposant de vivre constamment avec la mort, elle se trouvait, selon lui, à exalter la vie. Plus encore, il ressentit dans le Tokyo en flammes de la défaite une âpre correspondance avec l'a-pocalypse personnelle qu'il recherchait. De là sa décep¬tion croissante de « l'état de paix » qui s'ensuivit, de l'occu¬pation américaine et de l'occi¬dentalisation qu'il entrevoyait comme l'avilissement graduel des valeurs japonaises.

Pourtant il a donné lui-même avec une certaine avidité dans cette occidentalisation, fréquentant les boîtes américanisées d'après guerre – mais toujours avec sa discipline caractéristique, il ne buvait ni ne fumait, et rentrait avant minuit – s'abritant, se vêtant et vivant à l'occidentale. Devenu un auteur à succès, il se fit construire une maison avec tout le confort occidental, proclamant qu'il voulait s'asseoir « sur un mobilier rococo, en blue jeans et en chemisette hawaïenne ». Il n'en était pas à une contradiction près. Déjà la reconnaissance de l'aveu de ses pulsions homosexuelles dans Confession d'un masque (1949) s’accordait plus ou moins avec le mariage qu'il choisit de contracter neuf ans plus tard. Voulut il par là complaire à ses parents et asseoir sa respectabilité, comme le suggère Nathan. Quoi qu’il en fût, il réintégra là, inconsciemment ou non, l'écartèlement affectif de son enfance entre deux femmes : cette fois, la mère et l'épouse. Quant à son homosexualité, il la couvrit du manteau de Noé. Son biographe américain, qui l'a bien connu et a interrogé ses proches et connaissances après sa mort, n'a obtenu que de vagues allusions à ce sujet, de sorte qu'il en est réduit lui-même à des spéculations. Mishima avait cependant déjà confié qu'il avait ressenti son premier émoi sexuel en voyant le tableau de Reni montrant saint Sébastien percé de flèches. Avait dû se créer dès ce moment, entre douleur, mort et jouissance, un lien synaptique que la vie allait sans cesse renforcer jusqu'à l'auto immolation suprême. Évidemment, la complexité de Mishima ne se résout pas à cela. Il reste qu'il s'est complu à jouer les violents au cinéma (Un dur, de Masumura, en 1970), à monter pour le théâtre et l'écran dès scènes d'éventrement et de décapitation (qu'il décrivait d'ailleurs minutieusement dans ses récits) et à se faire photographier, quelques semaines avant sa mort, dans diverses poses suggérant la douleur du trépas et notamment en saint Sébastien percé de flèches. La boucle extatique était bouclée.

Le côté fascinant de Mishima, c'est la détermination froide, la volonté inébranlable avec laquelle il a préparé sa mort, de longue main. Il en a fixé le jour, l'heure et les circonstances plusieurs mois à l'avance. Il a dirigé son destin comme son oeuvre littéraire. En même temps qu'il créait des personnages et des situations fictives, il se bâtissait un corps par la culture physique. Démiurge de lui même, il a voulu se créer et se détruire comme il l'entendait. Mais le revers, le côté gênant, c'est le fascisme plus ou moins déguisé dans lequel il a drapé son suicide. Convaincu que le Japon se déculturait sans retour, il en jetait de plus en plus le blâme, dans ses dernières années, sur la démocratie à l'occidentale, la déchéance de l'empereur (devenu simple mortel) et les entraves posées au réarmement du Japon : à ses yeux, symboles odieux de l'asservissement dans lequel était tombée la patrie des valeureux samouraïs. Après s'être donné un dur entraînement militaire, il mit sur pied un groupe paramilitaire d'élite, qu'il appela la Société du Bouclier. Il entendait que celle ci fût le fer de lance des antiques vertus du Japon, pour s'opposer manu militari à l'envahissement de la gauche et éventuellement se sacrifier en groupe pour défendre l'empereur, sans qui, selon lui, « les Japonais ne peuvent finalement préserver leur identité ». Il escomptait des affrontements avec la gauche, mais ceux ci ne se produisirent pas. Pour réaliser quand même sa « mort glorieuse », l'écrivain se rabattit sur des méthodes terroristes, dont Marguerite Yourcenar souligne assez le caractère détestable – même si elle laisse échapper une pointe d'admiration pour les qualités athlétiques de Mishima, rappelant par là la célébration qu'elle faisait jadis d'Hadrien.

« Quand je revis en pensée les vingt cinq dernières années, disait Mishima en 1969, leur vide me remplit d'étonnement. » Ce sentiment du vide, de l'illusion de la vie, il l'a mis au coeur de son testament littéraire La Mer de la Fertilité, qu'il a écrit de 1965 à 1970. Cette suite romanesque en quatre volumes s'étale sur autant de générations, avec en filigrane les transformations du Japon au cours du siècle. Entre deux jeunes amis penchés en 1912 sur une photo de la guerre russo japonaise et dont l'un, Kiyoaki, mourra à vingt ans en essayant désespérément d'arracher son amante au cloître, et l'autre, Honda, vivra jusqu'à quatre vingt en connaissant tous les avatars du siècle, la différence au bout du cycle se résout à rien. Hanté à toutes les étapes de sa vie par des réincarnations de son ami, Honda au bord de la mort retrouvera le chemin du monastère pour aller voir l'ancienne amante de Kiyoaki, devenue une abbesse octogénaire. Interrogée, celle-ci prétend n’avoir jamais connu de Kiyoaki, et ainsi ce qui a hanté toute sa vie Honda perd soudain la consistance du réel, prend le flou du rêve. « S'il n'y avait pas Kiyoaki, se demande avec angoisse Honda, peut-être n'y a t il pas eu moi. » Il se retrouve devant le ciel vide, comme la Mer de la Fertilité, ce cratère aride de la lune, miroir aux alouettes. C'est sur ce gouffre que Mishima met fin à a fois à son oeuvre et à sa vie.

Le vide existentiel de Mishima peut cependant se définir comme un mal romantique, la nostalgie de la grandeur et de la générosité dans une époque où le nivellement se fait vers le médiocre et le bas. Mishima s'est inspiré jusqu'à l'intoxication de la geste des anciens samouraïs qui, comme le montre Ivan Morris, prenaient figure de héros dans l'échec et la mort. Il en fut ainsi du prince Yamato Takeru, au IVe siècle, jusqu'aux officiers putschistes, qui se firent hara-kiri en 1936. Chose étonnante, Morris relève le mélange de férocité et de délicatesse qu'on retrouvait chez les samouraïs, où la poésie était cultivée de pair avec les arts martiaux. La littérature et l'action n'ont jamais été considérées de façon antithétique au Japon.

L'EXALTATION DU DÉSESPOIR

Si la glorification de l'échec chez les samourais pouvait inspirer Mishima, il y avait, en pays canadien-français, une apothéose de martyrs et des héros vaincus qui pouvait, d'une certaine façon incliner Hubert Aquin à l'auto-immolation. De Dollard des Ormeaux à Papineau et Riel, en passant par Montcalm, le panthéon de l'échec était, traditionnellement, très peuplé au Québec. Quelques années après la mort d'Aquin, s'y ajouterait un autre grand vaincu : René Lévesque.

Mishima et Aquin avaient des hantises semblables. Ils étaient, en quelque sorte, deux Hamlet hantés par la mort du père et qui veulent tuer leur nation mère parce qu'elle s'est couchée devant l'usurpateur. Mais, dans le fond, c'est eux-mêmes qu'ils cherchent à tuer parce que la déchéance qu'ils dénoncent est profondément ancrée en eux. Ils avaient donc sans cesse le goût du néant entre les dents. Ils entretenaient une fascination morbide de la mort, qui leur ferait préméditer le suicide longtemps à l'avance. C'étaient de grands tourmentés que rien ne semblait pouvoir satisfaire et qui se jetèrent, chacun à sa manière, dans des tentatives révolutionnaires aussi vaines que folles. Comme si la fiction - où ils étaient passés maîtres - pouvait devenir plus forte que la réalité. Il est vrai que, pour eux, littérature et politique, fiction et réalité étaient devenus inséparables.

Entre Neige noire et Neige de printemps (le premier volume de la tétralogie de Mishima), il y a, plus qu'une homonymie, la conscience aiguë d'un monde qui se distingue mal du néant et qui, s'il y réussit jamais, y retombe fatalement. Mais du néant bouddhique du Japonais au vide existentiel du Québécois, les différences sont significatives. Elles tiennent à la culture, à l'environnement national, à l'imaginaire collectif et individuel. Elles expliquent, pour une bonne part, la mort solitaire, clandestine, de l'un, et le cérémonial suicidaire éclatant de l'autre. Bien au delà de ces différences cependant, les morts de Mishima et d'Aquin sont proches parentes, dans ce qu'on pourrait appeler l'exaltation du désespoir, liée à une perception aiguë de déchéance culturelle.

Ce sentiment qui peut mener à toutes sortes de dérives extrémistes - on en voit des exemples atroces aujourd'hui chez les kamikazes islamiques, les djihadistes féroces de l'ISIS ou même les néo-nazis en Ukraine - a été vécu par deux écrivains de génie, qui ont anticipé, quelques décennies à l'avance, la « poussée paroxystique d'une civilisation en crise », selon l'expression de Philippe Grasset.