Abolir le serment d'allégeance dans un empire

C’est dans la joie parfois mêlée de larmes, pour les uns, et à reculons, pour les autres, que les députés québécois élus le 1er octobre dernier ont prêté leur serment deux semaines plus tard dans les salons de l’Assemblée nationale. Ils se sont livrés à cet exercice obligatoire, en se présentant à tour de rôle en groupe parlementaire distinct. Conformément à un article peu connu de la Loi constitutionnelle du 1867 à l’origine du Dominion canadien, ils doivent jurer allégeance au souverain régnant au Canada et donc réciter cette formule : « Je, nom du député, jure que je serai fidèle et porterai allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth II », devant le Lieutenant-gouverneur ou la personne qu’il désigne. L’article 15 de la Loi sur l’Assemblée nationale, adopté en 1982 sous l’administration de René Lévesque, requiert également de tout député, en plus du serment au souverain, qu’il prononce un autre serment, que voici : « Je, (nom du député), déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j’exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice dans le respect de la constitution du Québec. » Les députés de Québec solidaires ont préféré prêter le serment au souverain derrière des portes closes ; ceux du Parti québécois se sont pliés de bonne grâce à ce rituel de contrition monarchique en public, mais en y ajoutant quelques mots de leur cru : « D’ici à ce que le Québec soit indépendant… je déclare solennellement…. [1]».

Cette superposition de serments crée une situation cocasse, voire absurde. D’un côté, les députés du Québec, afin d’entrer en fonction, doivent jurer fidélité à un monarque étranger, sans dynastie régnante au Canada, en vertu d’un article de la Loi constitutionnelle de 1867 qui ne possède encore aucune version officielle française, puisque seule la version anglaise, écrite dans un style victorien, a force de loi au Canada. De l’autre, les députés québécois jurent loyauté au peuple du Québec et à sa constitution, laquelle n’a toujours pas reçu une forme écrite, dûment approuvée par ce même peuple. Bref, les députés québécois honorent leur mandat démocratique par un serment à deux pseudo-réalités : une royauté toujours coloniale et une constitution québécoise qui reste encore à faire. Qui plus est, la formule introductive du serment en version française « Je [ nom de la personne] jure » est un calque de l'anglais, puisque dans un français de bonne tenue, le « je » dans ce genre de formule doit être précédé de « moi » pour se lire comme suit : « Moi, [nom de la personne], je jure ».

On comprend dès lors le malaise qu’ont éprouvé plusieurs députés à se soumettre à cet exercice de double serment, bien que ce soit le serment à la Reine qui pose un problème pour l’essentiel. Ainsi, le parti Québec solidaire a annoncé vouloir proposer un projet de loi en vue d’abolir ce serment « humiliant » et contraire à la liberté de conscience des députés ainsi qu’aux valeurs démocratiques des Québécois[2]. On sait que le serment d’allégeance au souverain avait aussi par le passé suscité de vives réticences chez les premiers élus du parti Québécois, qui s'en étaient momentanément abstenus. Cependant, aucun n’est allé jusqu’à refuser de prêter ce serment, que plusieurs fins stratèges de ce parti ont considéré comme une simple formalité de protocole à laquelle il fallait se conformer d’emblée pour exercer le pouvoir que la Couronne canadienne confère à sa créature nommée « province of Quebec ».

Le serment d’allégeance, entre sacrement du pouvoir et discipline des nations captives

Un anglicisme au cœur du serment d’allégeance. Voir l'annexe.

Un anglicisme au cœur du serment d’allégeance. Voir l'annexe.

On a peu réfléchi au Québec sur la monarchie canadienne et sur les moyens, symboliques et institutionnels, par lesquels elle régit les pensées et les attitudes des parlementaires comme des citoyens. Une exception, cependant, le journaliste et intellectuel André Laurendeau qui a, dans ses nombreux écrits publiés dans les années 1940 et 1950, tenté d’alerter ses concitoyens sur la nécessité de sortir le Canada de sa torpeur monarchique. Laurendeau savait pertinemment que le serment au souverain n’avait rien d’anodin, il établissait un puissant lien entre une Couronne distante et séparée et des parlementaires d’une ancienne colonie qui se rapportent au souverain métropolitain comme des vassaux à leur suzerain. Il écrivait, au sujet de ce lien avec la Couronne cristallisé par le serment, selon les mots du conservateur Edmund Burke : « Il s’agit d’un lien, léger en apparence, mais fort comme l’acier[3]. » L’histoire a donné raison à Burke ; on ne rigole pas avec le serment au Royaume-Uni, qui a construit son empire sur ses petites nations proches et outre-mer en soumettant les parlementaires de toutes ses assemblées à la discipline implacable du serment féodal[4].

La pratique du serment d’allégeance remonte à l’Angleterre saxonne du Xe siècle, à l’époque où le roi Edmond l’Ancien l’imposa à tous les hommes libres du royaume. Ce serment se perpétua par la suite, malgré la conquête normande de l’Angleterre. Exigé des vassaux du roi en plus du serment qu’ils avaient déjà prêté à leur seigneur immédiat, il a servi d’instrument de centralisation du pouvoir royal anglais. Ce fut également sur la base de ce serment prêté au roi que les cours de justice royales ont unifié le droit du pays. La proclamation du protestantisme sous les Tudor en religion d’État contraignit aussi les parlementaires à jurer fidélité à la foi protestante du roi anglais et à abjurer leur foi catholique. C’est pour cette raison qu’entre 1563 et 1866, les lois anglaises prévirent sous diverses formes un serment de « suprématie », reconnaissant l’autorité suprême du roi anglais sur l’Église anglicane, un serment d’abjuration et un autre de fidélité au souverain. En 1866, le parlement britannique fixa le serment d’allégeance exigé des parlementaires britanniques, sous sa version féodale seulement, dont s’est inspiré l’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867 pour le Dominion canadien.

À la faveur du serment féodal, l’Angleterre s’est attaché la loyauté des élites des nations qu’elle a annexées dans l’histoire, le pays de Galles, l’Irlande, l’Écosse. À plusieurs reprises dans le destin tragique de l’Irlande, Londres imposa aux Irlandais catholiques, exclus du pouvoir et refoulés aux marges de la société jusqu’en 1829, le serment d’allégeance au roi anglais pour garantir leur soumission, et souvent cette allégeance au roi s’accompagnait d’un serment d’abjuration ou de suprématie. Ainsi, le traité de Limerick de 1691 qui pacifia l’Irlande emportée par une grande rébellion sanglante contraignit les catholiques soumis au serment de fidélité à Leurs Majestés, Guillaume d’Orange et Marie. Ce fut à la condition de prêter allégeance au roi anglais que les catholiques irlandais purent enfin accéder à la pleine jouissance de la propriété privée en 1778[5]. Au début du XIXe siècle encore, on reprochait à ces catholiques proscrits, quand bien même ils eurent voulu jurer allégeance au roi anglais, mais sans reconnaître sa suprématie dans les choses de la foi, d’avouer leur trahison au royaume[6]. Après une guerre d’indépendance qui partitionna l’Irlande en 1922, celle-ci obtint, comme le Canada, le statut de Dominion, sous condition que le serment au souverain britannique serait maintenu. C’en était trop pour les forces républicaines dirigées par de Valera, qui plongea le pays naissant dans la guerre civile. Le serment odieux aux Irlandais républicains disparut finalement en 1933.

Le serment d’allégeance n’a pas cessé pour autant de servir d’instrument pour discipliner les nations minoritaires du Royaume-Uni. Les lois adoptées en 1998 pour accorder à l’Écosse et au pays de Galles une autonomie sous la forme d’une assemblée élue prévoient, sous peine de sanctions détaillées, la prestation obligatoire de ce serment pour les députés écossais et gallois[7]. Les Écossais doivent le prononcer en anglais, quitte à le répéter dans une autre langue, et les Gallois ont le choix de l’anglais ou du gallois. Ce serment n’est toutefois pas exigé des députés nord-irlandais de l’assemblée de Belfast, régulièrement suspendue depuis sa création en 1998. La chambre des communes britanniques compte généralement quelques députés du parti catholique irlandais Sinn Fein, favorables à la réunification des deux Irlande. Depuis 1997, ces députés ont pris le parti de s’abstenir de prêter le serment requis par la loi de 1866. En conséquence de quoi, ils ont été privés des privilèges normalement reconnus aux députés des communes. Les députés abstentionnistes ont tenté de faire casser l’obligation du serment devant les tribunaux britanniques et la Cour européenne des droits de l’Homme de Strasbourg, mais en vain[8]. Le seul véritable tempérament que le Royaume-Uni a mis dans la prestation du serment réside dans sa manière : on peut l'administrer sous la forme d’une affirmation solennelle, sans référence à Dieu et sans tenir l’Ancien ou le Nouveau Testament d’une main[9]. Par-delà le parlement, le serment pénètre dans toutes les strates du Royaume : les ministres, les juges, les soldats — à l’exception de ceux de la Marine royale —, les policiers et les nouveaux citoyens doivent aussi le prêter.

Le serment d’allégeance n’a pas cessé pour autant de servir d’instrument pour discipliner les nations minoritaires du Royaume-Uni. Les lois adoptées en 1998 pour accorder à l’Écosse et au pays de Galles une autonomie sous la forme d’une assemblée élue prévoient, sous peine de sanctions détaillées, la prestation obligatoire de ce serment pour les députés écossais et gallois[7]. Les Écossais doivent le prononcer en anglais, quitte à le répéter dans une autre langue, et les Gallois ont le choix de l’anglais ou du gallois. Ce serment n’est toutefois pas exigé des députés nord-irlandais de l’assemblée de Belfast, régulièrement suspendue depuis sa création en 1998. La chambre des communes britanniques compte généralement quelques députés du parti catholique irlandais Sinn Fein, favorables à la réunification des deux Irlande. Depuis 1997, ces députés ont pris le parti de s’abstenir de prêter le serment requis par la loi de 1866. En conséquence de quoi, ils ont été privés des privilèges normalement reconnus aux députés des communes. Les députés abstentionnistes ont tenté de faire casser l’obligation du serment devant les tribunaux britanniques et la Cour européenne des droits de l’Homme de Strasbourg, mais en vain[8]. Le seul véritable tempérament que le Royaume-Uni a mis dans la prestation du serment réside dans sa manière : on peut l'administrer sous la forme d’une affirmation solennelle, sans référence à Dieu et sans tenir l’Ancien ou le Nouveau Testament d’une main[9]. Par-delà le parlement, le serment pénètre dans toutes les strates du Royaume : les ministres, les juges, les soldats — à l’exception de ceux de la Marine royale —, les policiers et les nouveaux citoyens doivent aussi le prêter.

Au Canada, la France et la Grande-Bretagne se sont disputés longtemps la fidélité des Acadiens ballotés d’une couronne à l’autre après 1714; au commencement de la Guerre de Sept ans, le Gouverneur anglais pressa les représentants du peuple acadien de jurer allégeance à George II dans les 24 heures, ultimatum qui aboutit à la déportation des 11 500 Acadiens[10]. Après la conquête de la Nouvelle-France, Londres conditionna l’accès des sujets français à l’administration locale à la prestation de quatre serments : 1- le rejet de la prétention des Stuarts au trône anglais; 2- l’allégeance au roi anglais; 3- la récusation de l’autorité du pape; 4- le rejet de la doctrine de la transsubstantiation. L’Acte de Québec de 1774 dispensa les Canadiens catholiques des serments d’abjuration à leur foi pour ne retenir que le serment d’allégeance au roi. Dès 1792, les députés de l’assemblée législative du Bas-Canada durent jurer vraie fidélité à Sa Majesté le roi George III « comme légal Souverain du Royaume de la Grande-Bretagne et de ces (sic) Provinces dépendantes. » Le régime d’Union maintint dans sa loi constitutive l’obligation du serment. Sous le régime de l’union, l’assemblée unique légiféra aussi en 1850 à l’égard des serments d’office, pour en uniformiser la prestation dans toute la colonie[11]. Après 1867, plusieurs états provinciaux et les territoires ont prévu dans leur législation la prestation obligatoire du serment d’allégeance. L’Ontario l’a étendu à tous ses fonctionnaires. Terre-Neuve s’est permis de le retoucher quelque peu pour ses députés comme la Colombie-Britannique[12]. Mais le Québec s’est abstenu de reprendre ce serment dans ses lois et ses règlements, ce qui n’a pas empêché les députés d’en prononcer un à un la formule d’élection en élection, par atavisme, conviction ou pragmatisme, sous la lumière des projecteurs ou derrière des portes closes. De ses employés publics et de ses policiers, il ne réclame qu’un serment à l’autorité constituée.

Quelques brillants esprits ont travaillé sur la signification du serment dans l’histoire, qui a vu l’Église et les États se servir de ce rituel pour encourager l’obéissance et la fidélité chez leurs fidèles et leurs sujets. Comme l’a superbement montré l’historien Paolo Prodi (frère de Romano Prodi qui dirigea deux fois le gouvernement italien entre 1996 et 2008), l’État s’est sacralisé lui-même en récupérant à son profit les pactes sacramentels que le christianisme avait instaurés. « Le serment de fidélité et d’obéissance au roi d’Angleterre » effaça selon lui la dimension contractuelle du serment religieux pour créer plutôt un « lien d’office, unilatéral, vis-à-vis du souverain », qui fait du principe monarchique « la clé de voûte de la sacralité, à la fois objet et objectif du serment[13]. » Au fond, à travers l’allégeance professée par ses sujets à sa personne, le souverain britannique prit la place de Dieu.

Dans un ouvrage consacré à la constitution britannique, le juriste français Denis Baranger a relevé la signification profonde du serment d’allégeance. Les Britanniques, souligne-t-il, n’ont jusqu’ici pas éprouvé le besoin de se doter d’une constitution écrite pareille à celle des Américains et des Français. Ces premiers se plaisent encore à voir leur État reposer sur un échange de type féodal, entre deux personnes, sous la forme de l’obéissance du sujet donnée en contrepartie de la protection du souverain. Entre ces deux personnes, rien ne doit s’interposer, et surtout pas des constructions savantes comme une constitution ou une déclaration des droits. Ainsi, comme l’écrivait John Locke cité par Baranger : « l’allégeance n’est due ni faite au droit ou au gouvernement, qui sont des idées abstraites, mais seulement aux personnes investies du droit ou du gouvernement[14]. » De plus, pour Locke, un serment engage la personne tout entière, pour sa vie durant. Si quelqu’un adhère à une société par déclaration expresse, il promet ainsi demeurer dans cette société indéfiniment, de même qu’à y rester soumis ; il renonce même à la possibilité de changer l’ordre existant.

En clair, le serment d’allégeance joue sur plusieurs cordes symboliques et remplit plusieurs fonctions dans un Empire qui se construit par absorption de petites nations minorisées. En paraphrasant Michel Foucault et ses interprètes, on dirait qu’au regard de l’histoire britannique et canadienne, le serment féodal s’avère « une procédure de vérité » qui cherche à obtenir, sous la forme d’une similiconfession publiquement proférée dans une cérémonie hiératique, la soumission de sujets potentiellement rebelles dont les vraies inclinations politiques le cèdent à la primauté d’une « structure autoritaire »[15]. Sur le plan anthropologique, le serment d’allégeance possède des parentés avec les rites de passage suivis jadis par les jeunes gens pour passer à la vie adulte dans certaines sociétés ou avec les rites initiatiques auxquels devaient s’astreindre les postulants à des confréries plus ou moins secrètes[16].

Comment abolir le serment d’allégeance

L’assermentation des députés de Québec solidaire s’est accompagnée de l’annonce d’un projet de loi que le parti déposerait en vue d’abolir le serment d’allégeance prévu à l’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867, anciennement l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Une telle avenue est-elle juridiquement possible et politiquement souhaitable ? Pour répondre à cette question, il faut se rappeler la nature particulière de cette loi, qui ne forme pas une vraie constitution au sens moderne du terme. L’ensemble des 146 articles qui ont composé cette loi — certains ont été abrogés depuis 1867 — ne contient pas des dispositions d’égale valeur juridique. Certaines d’entre elles ont une portée constitutionnelle, donc supralégislative, et prévalent sur les lois ordinaires des assemblées élues au pays. D’autres dispositions, cependant, regardent plutôt la constitution interne des états provinciaux ou de l’état fédéral, en tant qu’ordre de gouvernement distinct. Enfin, certaines dispositions sont devenues désuètes ou inapplicables. Les états provinciaux ou l’état fédéral ont tout le loisir de modifier ou d’abroger les dispositions qui touchent à leur constitution interne. L’exemple le plus spectaculaire est l’abolition du Conseil législatif que le Québec a votée en 1968, bien que ce conseil fût instauré par la loi de 1867.

Or, pour déterminer les parties de la loi de 1867 qui possèdent une portée constitutionnelle, il convient notamment de suivre les règles de la procédure de révision constitutionnelle établie en 1982. Il en transparaît que l’institution monarchique n’a pas été constitutionnalisée en totalité par cette procédure. L’article 41 de la Loi constitutionnelle de 1982 énonce que toute modification à la charge de la Reine, à celle du gouverneur général comme à celle du lieutenant-gouverneur doit obtenir l’assentiment unanime des dix états provinciaux et du parlement fédéral. D’aucuns pourraient prétendre que la monarchie a été placée en entier sous la protection constitutionnelle par la réforme de 1982, si bien que les aspects de la monarchie qui ne sont pas mentionnés à l’article 41 tomberaient sous la règle générale de révision constitutionnelle, prévue à l’article 38, soit la règle dite du 7/50. Mais est-ce si clair que la monarchie a été momifiée en bloc dans la constitution canadienne ?

Plusieurs auteurs semblent en effet postuler que le serment établi à l’article 128 est de nature constitutionnelle, comme le juriste André Binette, qui écrit, dans un ouvrage récent intitulé La fin de la monarchie au Québec, que ce serment « est une condition juridique incontournable » à l’exercice des fonctions de députés de l’Assemblée nationale « tant que la monarchie existera au Québec et au Canada[17]. » C’est aussi en quelque sorte la thèse de Dominic Agostino, représentant de la ligue monarchiste du Canada, pour qui les états provinciaux peuvent seulement ajouter à ce serment constitutionnellement intangible[18]. Cependant, l’ancien député du parti québécois et constitutionnaliste de métier, Alexandre Cloutier, avait en 2014 estimé que ce serment formait « une caractéristique de la constitution interne du Québec » et pouvait donc être éliminé par une simple loi de l’Assemblée nationale[19]. Le professeur de droit constitutionnel Patrick Taillon partageait le même avis, si bien que « [l]e serment d’allégeance à la reine, comme il s’agit d’une caractéristique secondaire et non essentielle de l’institution monarchique, peut être modifié unilatéralement par Québec[20]. » Déjà en 1970, Jacques-Yvan Morin et Louis Bernard, s’appuyant aussi sur les travaux d’éminents juristes au Canada anglais (dont Frank Scott), avaient soutenu devant une commission de l’Assemblée nationale que celle-ci avait entière autorité pour modifier ou abolir le serment d’allégeance[21]. Considérons ici quelques arguments, qui accréditeraient l’idée que le serment d’allégeance ne formerait pas une norme de nature constitutionnelle.

Plusieurs auteurs semblent en effet postuler que le serment établi à l’article 128 est de nature constitutionnelle, comme le juriste André Binette, qui écrit, dans un ouvrage récent intitulé La fin de la monarchie au Québec, que ce serment « est une condition juridique incontournable » à l’exercice des fonctions de députés de l’Assemblée nationale « tant que la monarchie existera au Québec et au Canada[17]. » C’est aussi en quelque sorte la thèse de Dominic Agostino, représentant de la ligue monarchiste du Canada, pour qui les états provinciaux peuvent seulement ajouter à ce serment constitutionnellement intangible[18]. Cependant, l’ancien député du parti québécois et constitutionnaliste de métier, Alexandre Cloutier, avait en 2014 estimé que ce serment formait « une caractéristique de la constitution interne du Québec » et pouvait donc être éliminé par une simple loi de l’Assemblée nationale[19]. Le professeur de droit constitutionnel Patrick Taillon partageait le même avis, si bien que « [l]e serment d’allégeance à la reine, comme il s’agit d’une caractéristique secondaire et non essentielle de l’institution monarchique, peut être modifié unilatéralement par Québec[20]. » Déjà en 1970, Jacques-Yvan Morin et Louis Bernard, s’appuyant aussi sur les travaux d’éminents juristes au Canada anglais (dont Frank Scott), avaient soutenu devant une commission de l’Assemblée nationale que celle-ci avait entière autorité pour modifier ou abolir le serment d’allégeance[21]. Considérons ici quelques arguments, qui accréditeraient l’idée que le serment d’allégeance ne formerait pas une norme de nature constitutionnelle.

Tout d’abord, observons le choix des mots dans la Loi constitutionnelle de 1982. Bénéficie de la protection constitutionnelle maximale la « charge » de la Reine, et celle de ces onze représentants. Une charge en droit public est généralement une fonction exercée par une personne qui comporte des devoirs, des privilèges et des responsabilités, à laquelle on accède en vertu d’une règle abstraite — comme une ligne de succession —, d’un procédé de sélection (élection ou concours administratif) ou d’un autre pouvoir, qui pourvoit à la nomination du titulaire de la charge. Il est remarquable qu’on n’ait pas mentionné à l’article 41 les pouvoirs de la Reine, ou le mode de sélection de ses représentants, alors que ces termes apparaissent à l’article 42 pour ce qui regarde les sénateurs fédéraux. Or, le serment d’allégeance ne touche en rien les privilèges, les pouvoirs et la nature des charges monarchiques créées en 1867. Le serment forme un acte unilatéral d’allégeance, voire de soumission, qui lie son auteur à Sa Majesté, dont la dignité et la grandeur sont toutefois indépendantes des professions de fidélité avouées par les membres de l’élite politique. Le seul serment d’allégeance qui soit constitutif d’une charge monarchique est celui que tout lieutenant-gouverneur doit souscrire devant le gouverneur général ou devant toute autre personne qu’il autorise, comme requis par l’article 61. Curieusement, la loi de 1867 ne prévoit pas que le gouverneur général doive jurer un tel serment, absence sans doute explicable par le fait que les premiers gouverneurs généraux se recrutaient parmi des Britanniques titrés envoyés dans une lointaine colonie. Il a fallu attendre que le roi George VI, sur l’avis du premier ministre MacKenzie King, émît des Lettres patentes constituant l’office du gouverneur général en 1947, avant que le droit écrit n’exigeât la prestation du serment d’allégeance du gouverneur général nouvellement nommé[22]. Ces Lettres patentes semblent faire partie de la « constitution écrite » canadienne[23]. On voit donc qu’entre 1867 et 1947, ce serment n’était toutefois pas consubstantiel à la charge monarchique du premier représentant de Sa Majesté au Canada.

Depuis la glorieuse révolution de 1689 et le Bill of Rights adopté en conséquence par le Parlement de Westminster, la monarchie existe dans le monde britannique en vertu du droit. Au Royaume-Uni, l’Acte d’établissement de 1701 a fixé les règles de succession à la Couronne, et, au Canada, divers articles de la Loi constitutionnelle de 1867 ont investi la Reine du pouvoir exécutif et l’ont fait entrer dans la composition du pouvoir législatif. Une loi du parlement fédéral a même élevé le gouverneur général du Canada en personne morale distincte[24]. La monarchie existe en droit parce que le législateur ou le constituant l’a érigée en institution ou en personne. C’est une réalité objective et non subjective du droit.

Par ailleurs, on notera que la Loi constitutionnelle de 1867 traite de serments à trois articles, soit l’article 61, pour les lieutenants-gouverneurs, l’article 128, pour les députés fédéraux et provinciaux ainsi que les sénateurs, et l’article 84, complètement oublié, mais fort instructif. Ce dernier article prévoit que les règles adoptées par les lois électorales sous le régime l’Union de 1840 pour disposer de certaines questions continueront de s’appliquer au Québec et en Ontario après 1867, jusqu’à ce que leurs législatures respectives en décident autrement. Parmi ces questions figurent « les serments exigés des votants ». À la face même de cet article, il apparaît donc que l’Ontario et le Québec ont reçu la compétence sur les serments des votants que le parlement du Canada sous l’Union avait exercée. Sous le régime électoral qui existait avant 1867, le droit de suffrage profitait à une portion seulement des hommes adultes, à ceux-là seuls qui satisfaisaient à un cens électoral et qui devaient ainsi jurer un serment ou une affirmation solennelle attestant qu’ils possédaient ou occupaient une propriété immobilière de la valeur prévue par la loi[25]. Or, nous avons vu que le parlement du Canada-Uni avait aussi adopté en 1850 une loi en vue d’uniformiser les serments d’allégeance prononcés par les magistrats, administrateurs et autres officiers publics avant d’entrer dans leurs fonctions. C’est dire qu’au temps de l’Union, la réglementation des serments était considérée, en général, comme une matière ressortissant à la constitution interne de cette province unie, qu’elle pouvait donc modifier sans devoir s’en remettre au parlement impérial de Westminster. L’article 84 ne dit pas que cette compétence a été transférée en bloc à l’Ontario et au Québec, mais ne l’interdit pas non plus.

Un autre élément à souligner réside dans le rapprochement que l’on peut faire entre la loi britannique sur les serments adoptée en 1866 et la Loi constitutionnelle de 1867 qui la suivit de peu. Le libellé du serment apparaissant à l’annexe 5 de la loi de 1867 reprend mot à mot la première phrase du serment britannique indiqué dans la loi de 1866. Or, c’est là le seul emprunt de la loi de 1867 à celle de 1866, laquelle décrit dans le détail le décorum dans lequel doit se dérouler la prestation de serment et attache de lourdes amendes aux parlementaires de Westminster qui participeraient aux travaux de leurs chambres sans avoir prêté le serment requis par la loi. La loi constitutionnelle canadienne, au contraire de la loi britannique, n’entoure toutefois pas le serment d’un arsenal pénal, et on pourrait en inférer raisonnablement que le serment féodal n’y revêt pas une valeur aussi impérative qu’au Royaume-Uni. On peut aussi y voir un indice que l’impérativité de ce serment est laissée au jugement des états provinciaux et de l’état fédéral, dans l’exercice de leur compétence sur leur constitution interne.

Il faut toutefois souligner les inconséquences et les bizarreries auxquelles aboutirait la thèse de la valeur constitutionnelle impérative du serment prévu à l’article 128 de la loi de 1867. La première est la conciliation de cette exigence et de la liberté avec laquelle les assemblées législatives ou le parlement fédéral ont pu modifier le nombre des parlementaires tenus de faire un tel serment. Le cas le plus spectaculaire est l’abolition par l’Assemblée nationale du Québec du conseil législatif créé originellement par l’article 72 de la Loi de 1867 et qui reproduisait pour le Québec l’équivalent du sénat fédéral. Or, les conseillers législatifs, au même titre que les sénateurs fédéraux, étaient assujettis au serment d’allégeance. Il n’empêche que le Québec a pu légalement abolir dans son entièreté cette seconde chambre, et donc diminuer radicalement le nombre de parlementaires québécois tenus de souscrire un tel serment. Si, par hypothèse, l’Assemblée nationale décidait de réduire à 75 le nombre de ses députés, il réduirait également le nombre des parlementaires assermentés. Bref, on voit mal comment le serment d’allégeance pourrait à la fois valoir une obligation de nature constitutionnelle et voir sa portée effective être restreinte à loisir par une réduction du nombre de ses exécutants. Sauf à postuler l’invalidité de l’abolition du conseil législatif, la thèse de l’enchâssement constitutionnel du serment d’allégeance supposerait une norme d’application très fluctuante.

Mais l’étrangeté de cette thèse réside ailleurs. Depuis 1867, on peut soutenir que les députés de l’Assemblée législative du Québec, renommée Assemblée nationale en 1968, ont systématiquement contourné l’application de l’article 128. La raison en est qu’un grand nombre d’entre eux — comme des députés et des sénateurs fédéraux issus du Québec — ont prononcé ce serment en français uniquement, alors que la Loi constitutionnelle de 1867, y compris son article 128 et le libellé du serment mis en annexe, ne connaît qu’une version officielle, en langue anglaise. On a vu qu’au Royaume-Uni, la langue du serment est un enjeu hautement politique, et la loi britannique va jusqu’à préciser dans quelle langue un serment peut être validement tenu. De manière générale, l’effectivité d’un serment tient au respect d’exigences très strictes : il faut prononcer avec exactitude les mots retenus dans une formule consacrée, devant les personnes publiques désignées et dans un décorum déterminé. Le serment d’allégeance est sans doute de tous les rituels du droit le plus formaliste. Il semble que les députés québécois, dans leur grande majorité, aient pris sur eux de réinventer la formule anglaise du serment d’allégeance, et de considérer la version française qu’ils ont accoutumé de réciter comme équivalente à la formule anglaise officielle. Pour accomplir cette substitution, les députés québécois se sont autorisés d’une pratique propre à la régie interne de leur assemblée, sans se fonder, ni sur le moindre texte de loi, ni sur la constitution, qu’ils ont en quelque sorte amendée implicitement. Les tenants de la valeur constitutionnelle de l’article 128 font alors face à un joli problème. Ou bien il faudra conclure que les députés québécois ont violé une norme impérative, ou bien on devra inférer qu’ils ont agi légalement, en vertu d’un pouvoir quelconque, qui leur permettait de modifier substantiellement la formule même de ce serment. Si on postule la validité des serments d’allégeance prononcés en français uniquement, il faudra reconnaître aux députés québécois une forme de capacité législative coutumière, qui s’est déployée avec le temps, sans nécessiter d’adopter un amendement constitutionnel ou une loi de l’Assemblée nationale, peu importe la valeur normative du serment d’allégeance. Il serait trop long d’expliquer dans ce texte la source de ce pouvoir normatif coutumier. Dans un texte article en 2016, j’ai exposé une théorie, appuyée sur les travaux des publicistes Henri Brun et Guy Tremblay sur les origines du parlementarisme québécois. Ainsi, à la suite de l’Acte de Québec de 1774, la population du Québec s’est vu reconnaître une forme de « capacité législatrice résiduelle » à la faveur de laquelle elle a pu faire prévaloir ses coutumes, par ses représentants à l’intérieur de sa chambre d’assemblée, pour tempérer, voire neutraliser, les prescriptions constitutionnelles édictées depuis Londres[26].

En somme, la thèse de la valeur constitutionnelle impérative du serment féodal prévu à l’article 128 paraît plus problématique que celle de son statut de norme législative ordinaire, révisable en vertu de la capacité législative du Québec sur sa constitution interne. Si l’Assemblée nationale s’avisait de limiter ou de neutraliser l’effet de l’article 128, la méthode la plus simple consisterait à modifier l’article 15 de la Loi sur l’Assemblée nationale en vue d’y préciser que le serment qu’elle y prescrit est le seul et unique qui soit exigé pour remplir les fonctions de député.

Oser proposer la République québécoise

L’abolition du serment d’allégeance n’éliminera pas pour autant la monarchie au Québec. Toutes ses institutions et ses symboles, ainsi que toutes les contraintes qu’elle fait peser sur l’économie des pouvoirs, en seront préservés. Pour faire la république, il faut envisager une refondation du pouvoir d’État dans son ensemble.

Dans son récent ouvrage, le juriste André Binette est revenu à la charge avec l’idée, que j’avais moi-même longuement développée en 2012[27], que le Québec pourrait dans le cadre canadien former une république, sans attendre que le reste du Canada songe lui-même à se républicaniser. Mais pour réussir une telle gageure, il faudrait qu’il soumette au référendum ce projet de République québécoise au sein du Canada. Une réponse positive du peuple du Québec ferait peser sur le Canada anglais l’obligation de négocier de bonne foi les termes de cette réforme constitutionnelle, conformément à l’avis rendu en 1998 par la Cour suprême sur la sécession du Québec.

Cela dit, il n’est pas nécessaire d’attendre la tenue d’un référendum pour lancer un débat public sur le régime politique. En vertu de la procédure de révision constitutionnelle de 1982, l’Assemblée nationale a la faculté d’adopter une résolution de modification constitutionnelle en bonne et due forme, qui active par le fait même le processus de réforme constitutionnelle. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait le 23 juin 1987, lorsqu’elle a pris l’initiative de voter, avant toutes les autres assemblées du pays, une telle résolution de modification pour entériner l’accord du lac Meech. Toutefois, à la différence de cet accord, une résolution de modification visant à instaurer une République québécoise fédérée ne connaîtrait aucun délai de ratification, puisque les questions gouvernées par la règle de l’unanimité n’en comportent pas. Une fois dûment adoptée par l’Assemblée nationale, elle constituerait une proposition de modification constitutionnelle active, sujette à ratification, dans un temps indéterminé… Rien n’empêcherait que le Québec par la suite ne soumette cette proposition active au référendum. S’il avisait de tenir un référendum par exemple sur la réforme du mode scrutin ou sur un projet de constitution interne du Québec, le Québec pourrait même, après avoir modifié la Loi sur la consultation populaire, ajouter une deuxième question, qui solliciterait l’électorat sur le projet de révision constitutionnelle projetant une République du Québec. La campagne référendaire embrasserait alors deux objets à la fois. Mais bien sûr, un référendum pourra porter uniquement sur l’accession du Québec au statut de république, si l’on juge cette avenue plus à-propos.

Par-delà ces considérations de mécanique électorale, la préparation d’un tel projet aurait une vertu pédagogique, qui n’est pas à négliger. Pour beaucoup de Québécois, la République évoque peu de choses, faute de pouvoir se la représenter. Pour les aider à y voir plus clair, un tel projet aiderait à dessiner les contours de cette république à naître et susciterait un débat public que nos élites ont préféré repousser sans cesse. La Reine Elizabeth II, encore bien aimée dans les royaumes où elle règne, n’est pas éternelle. Le jour de sa mort ou de son abdication, les regards se tourneront vers son fils aîné, le prince Charles, appelé à monter sur le trône sous le titre de Charles III. Un grand débat risque alors de s’ensuivre dans tous les royaumes de Sa Majesté, de Canberra jusqu’à Ottawa, sur l’opportunité de maintenir la monarchie. Il n’est que de se souvenir du débat qui anima l’Australie en 1999, à l’occasion du référendum tenu sur un projet de république australienne qui passionna le pays tout entier. Loin de s’effondrer, le mouvement républicain a gardé tout sa jeunesse en Australie, et compte reposer dès que possible la question du régime dans un autre référendum[28]. De plus, l’Australie a aboli en 1993 le serment d’allégeance royal pour ses nouveaux citoyens, comme l’archipel Saint-Vincent-et-les-Grenadines l’a éliminé pour ses dirigeants[29]. Le Québec doit-il encore une fois regarder le train passer et y attacher son wagon, pour rouler alors vers la République canadienne ?

Un dernier point. Le projet de modification constitutionnelle sur la République québécoise devrait être rédigé en vue d’abolir la fonction de lieutenant-gouverneur et de confier à l’Assemblée nationale et au peuple du Québec toute la latitude voulue pour recomposer les institutions législatives et exécutives, et donc choisir le régime politique approprié. Ce projet devra bien sûr être libellé en deux versions, française et anglaise. Notons toutefois cette autre étrangeté : il s’agira de modifier en ces deux langues une loi constitutionnelle qui ne connaît encore qu’une version anglaise officielle et à laquelle le Québec n’a pas formellement adhéré.

Marc Chevrier

[1] Marco-Bélair Cirino et Dave Noël, En attendant l’indépendance, le parti québécois prête serment à la Reine, Le Devoir, 20 octobre 2018. En ligne : https://www.ledevoir.com/politique/quebec/539536/politique-en-attendant-l-independance-le-parti-quebecois-prete-serment-a-la-reine .

[2] Geneviève Lavoie, Québec solidaire veut abolir le serment d’allégeance à la Reine, Journal de Montréal,

17 octobre 2017, https://www.journaldemontreal.com/2018/10/16/qs-veut-abolir-le-serment-dallegeance-a-la-reine .

[3] Voir d'André Laurendeau, « Indépendance et république », dans L'Action nationale, vol. XXXII, no 2, octobre 1948, p. 86-96; des extraits sont disponibles en ligne : http://agora.qc.ca/documents/laurendeau--andre_laurendeau_et_la_republique_par_marc_chevrier .

[4] Les services de recherches des parlements britannique et fédéral canadien ont publié des notes fort instructives sur l’histoire du serment d’allégeance et son régime juridique. On s’aperçoit qu’au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, on ne traite pas la chose à la légère et on y attache une valeur symbolique et normative capitale. Pour le Canada, voir Michel Bédard et James R. Robertson, « Les serments d’allégeance et la Chambre des communes du Canada », 2008, Division du droit et du gouvernement, BP-241F, octobre 2008 ; de même, Robert Marleau et Camille Montpetit (dir.), La procédure et les usages de la Chambre des communes, 2000, « Chambre des communes et les députés », « Le serment ou l’affirmation solennelle d’allégeance », en ligne, https://www.noscommunes.ca/marleaumontpetit/documentviewer.aspx?sec=ch04&seq=9&language=f; pour le Royaume-Uni : Michael Everett, Danielle Nash, The Parliamentary Oath, House of Commons Library,

26 février 2016, CBP7515 26, En ligne :

https://www.legco.gov.hk/general/english/library/stay_informed_parliamentary_news/the

_parliamentary_oath.pdf.

[5] R.F.Foster, Modern Ireland 1600-1972, Londres, Penguin Books, 1989, p. 207.

[6] Voir The Parliamentary Debates from the Year 1803 to the Present Time, Volume 4, p. 878-879, M. Fox. 13 mai 1803.

[7] Voir le Scotland Act 1998, ch. 46, art. 84 et le Government of Wales act 1998, ch. 38, art. 20, Parlement de Westminster.

[8] McGuiness c. Royaume-Uni (1999) CEDH, 8 juin 1998, no 39511/98, en ligne : https://www.doctrine.fr/d/cedh/hfdec/admissibility/1999/cedh001-31817 .

[9] Voir Oaths Act 1978, ch... 19, Parlement de Westminster.

[10] Voir Bruce Hicks, “ In Canadian history, oaths too often have resulted in the exclusion of minorities” Montreal Gazette, 7 octobre 2016. En ligne : https://montrealgazette.com/news/national/opinion-in-canadian-history-oaths-too-often-have-resulted-in-the-exclusion-of-minorities .

[11] An Act for making one uniform provision respecting certain Official and other Oaths to

be taken in this Province, and for other purposes therein mentioned, 13 & 14 Victoria c.

XVIII (1850), Province du Canada.

[12] Voir par exemple l’article 24, Constitution Act, RSBC 1996, ch. 66 (C.-B.).

[13] Paolo Prodi, Christianisme et monde moderne, Paris, Gallimard et Seuil, 2006, p. 236.

[14] Denis Baranger, Écrire la constitution non-écrite, Paris, Presses universitaires de France, 2008, p. 259.

[15] Je paraphrase ici Stéphane Ratti, Les aveux de la chair sans masque, Dijon, Presses universitaires de Dijon, 2019, p. 17.

[16] Le classique sur ces questions est l’ouvrage de Mircea Eliade, Le sacré et le profane, Paris, Gallimard, 1965.

[17] André Binette, La fin de la monarchie au Québec, Montréal, Les éditions du Renouveau québécois, 2018, p. 63.

[18] Dominic Agostino, Commission permanente de l’Assemblée législative de l’Ontario, projet de loi 22, Loi de 1995 sur le serment d’allégeance des députés à l’Assemblée législative, 10 avril 1996, en ligne : https://www.ola.org/en/legislative-business/committees/legislative-assembly/parliament-36/transcripts/committee-transcript-1996-apr-10 .

[19] Robert Dutrisac, « Alexandre Cloutier promet d’abolir le serment d’allégeance à la Reine », Le Devoir, 10 décembre 2014, en ligne https://www.ledevoir.com/politique/quebec/426276/chefferie-du-pq-alexandre-cloutier-promet-d-abolir-le-serment-a-la-reine .

[20] Ibid.

[21] Voir Journal des débats, Première session, 29e législature, Commission permanente de l’Assemblée nationale, 9 septembre 1970, no 26.

[22] Voir article 10, Lettres patentes constituant l’office de gouverneur général, 1 octobre 1947, George VI, Roi du Royaume-Uni et du Canada.

[23] Gérald-A. Beaudoin, Le fédéralisme au Canada, Montréal, Wilson & Lafleur, 2000, p. 69

[24] Loi sur le Gouverneur général, article 2, L.R.C., (1985), ch. G-9.

[25] Voir An act to repeal two certain Acts therein mentioned, and to extend the Elective Franchise of the provinces, 18 Victoria, c. LXXXVII (87), 1855.

[26] Voir Marc Chevrier, « L’écriture républicaine du droit politique canadien et québécois chez les publicistes Henri Brun et Guy Tremblay », dans Patrick Taillon, Eugénie Brouillet et Amélie Binette (dir.), Un regard québécois sur le droit constitutionnel, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 57-100.

[27] Voir La République québécoise, Montréal, Boréal, 2012.

[28] Sebastian Payne, « Can anyone halt Australia’s march towards a republic?”, Financial Times, 15 février 2018, en ligne : https://www.ft.com/content/eb12f960-122e-11e8-8cb6-b9ccc4c4dbbb

[29] Voir “St. Vincent scrapping practice of swearing allegiance to the Queen,”

Caribbean 360, 2 juin 2016. En ligne : http://www.caribbean360.com/news/st-vincent-scrapping-practice-swearing-allegiance-queen#ixzz4objqmpwt.

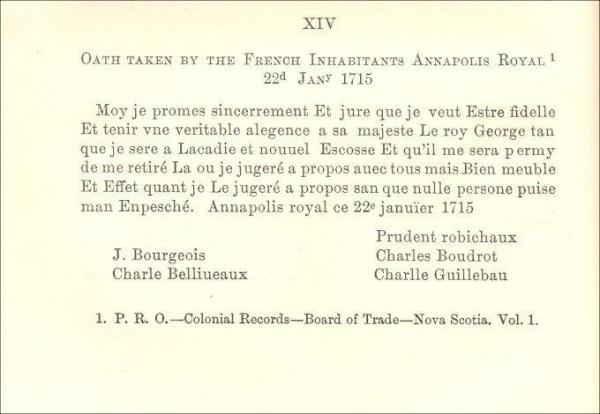

Un anglicisme au cœur du serment d’allégeance

Les autorités anglaises d'Annapolis Royal en 1715 connaissaient mieux le français que les représentants de Sa Majesté à Québec et Ottawa aujourd'hui. Comme le rappelait monsieur Luc Gobeil dans Le Devoir du.23 octobre 2018, on ne peut pas employer le je seul en français. « Nous avons récemment entendu nos députés prononcer leur discours d’assermentation à l’Assemblée nationale du Québec. Dans tous les cas, le texte commençait par un magnifique anglicisme. Ainsi, la phrase d’ouverture « Je, Manon Massé, déclare sous serment… » s’avère en fait un calque de la formulation anglaise utilisée entre autres au parlement fédéral : « I, Justin Trudeau, do solemnly, sincerely… ». En français, on ne peut pas isoler le pronom personnel « je », comme ça, devant une virgule. Le discours d’assermentation devrait donc plutôt s’amorcer ainsi : « MOI, Manon Massé, JE déclare sous serment… ». À mon avis, cela démontre bien la fragilité du français au Québec jusqu’en son cœur même : le Parlement. Devrons-nous attendre que tous les pogos de la boîte soient décongelés pour que quelqu’un réagisse et fasse corriger cette erreur ?» Fait à noter, la formule fautive du serment apparaît aussi dans la législation québécoise, comme dans la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis. 1988, c. 84.