Les chaînes — brisées — de la transmission Méditations au bord du lac Nemi

Parmi les nombreuses manchettes affolées que la pandémie du covid19 a suscitées dans les médias, il en est une qui a capté à sa façon, par sa double signification, l’esprit particulier de notre époque.

Parmi les nombreuses manchettes affolées que la pandémie du covid19 a suscitées dans les médias, il en est une qui a capté à sa façon, par sa double signification, l’esprit particulier de notre époque. Elle coiffait un texte paru dans le New York Times qui appelait la jeunesse américaine à arrêter la chaîne de transmission. « You can help break the chain of transmission[1] ». Dans son sens premier, cette phrase exhorte la jeunesse à prendre conscience de ses responsabilités face à l’épidémie, elle lui parle dans un langage qu’elle peut comprendre et qui la flatte : vous avez ce pouvoir entre vos mains. Mais si on l’interprète plus largement, on y reconnaît aussi l’une des grandes passions de notre époque : vouloir à tout prix, pour flatter la présomption, l’outrecuidance, l’égoïsme, la vanité ou le mal-être des vivants, empêcher que leur existence accomplisse la transmission d’un héritage, d’une culture, d’une civilisation et même qu’elle cesse de transmettre la vie. Il s’agit alors de casser les chaînes de la transmission, ces chaînes devenues trop lourdes pour les vivants aux frêles épaules.

Par l’idée de transmission, nous exprimons des réalités de différents niveaux. La transmission vaut pour les virus et les infections de toutes sortes, dont on craint la propagation rapide dans les rapports humains et dont les épidémiologistes cartographient la chaîne. La transmission des données les plus rapides et les plus fiables nourrit l’une des obsessions de l’économie mondialisée. Les jeunes prenant le relais des plus vieux, la vie roule grâce à la transmission de patrimoines entre les générations. Depuis des temps immémoriaux, l’humanité est absorbée dans la naissance et l’éducation des enfants et tâche, depuis qu’elle a des écoles, de leur transmettre un bagage de connaissances adéquat et ce qui forme le socle commun d’une culture dans une société. Mais transmettre ne semble plus aller de soi aujourd’hui, notamment en raison de l’éloignement constaté entre les générations, qui évoluent maintenant dans leurs espaces parallèles et se tancent avec suspicion. Et comme l’a souligné le philosophe Pascal Bruckner au sujet du « jeunisme » dont se drape aujourd’hui la maturité : « Jadis, les gens vivaient la vie de leurs ancêtres, de génération en génération, désormais les ancêtres veulent vivre la vie de leurs descendants[2]. »

La transmission au temps des orgies flottantes

Une image qui restera longtemps attachée au souvenir de cette pandémie : tous ces navires de croisière amarrés de force et remplis de vacanciers mis en quarantaine dans leur cabine, souvent sans fenêtre, qui voient leurs vacances de rêve virer en cauchemars. La belle insouciance promise à bord, où la dolce vita berce les retraités pour tuer l’ennui ou pour cueillir les récompenses méritées d’une longue carrière travailleuse, avait, jusqu’à ces arraisonnements catastrophiques, fait prospérer une industrie qui ne craignait pas de mettre à flot des bateaux gigantesques comme des villes flottantes vouées au divertissement effréné et au remplissage des estomacs. Emblématique de l’économie mondialisée, l’industrie de la croisière de luxe révèle aussi le rapport nouveau à la transmission qui apparaît même chez les plus âgés. Aux anciennes générations qui voyaient dans le travail la valeur première et qui léguaient à leurs enfants un patrimoine après de grands sacrifices, ont succédé des « aînés » avides de profiter à plein de l’été indien de la vie — expression de Bruckner —, c’est-à-dire de ces années de loisir et de vitalité prolongée qui offrent désormais au « troisième âge » l’occasion de coûteuses récréations. Travailler consiste alors à différer une vive jouissance, celle qu'octroiera la retraite et qui, le temps de quelques jours ou quelques semaines, vous transporte dans la vie de grands seigneurs à bord d’un palace qui accoste aux rivages les plus enchanteurs.

Une image qui restera longtemps attachée au souvenir de cette pandémie : tous ces navires de croisière amarrés de force et remplis de vacanciers mis en quarantaine dans leur cabine, souvent sans fenêtre, qui voient leurs vacances de rêve virer en cauchemars. La belle insouciance promise à bord, où la dolce vita berce les retraités pour tuer l’ennui ou pour cueillir les récompenses méritées d’une longue carrière travailleuse, avait, jusqu’à ces arraisonnements catastrophiques, fait prospérer une industrie qui ne craignait pas de mettre à flot des bateaux gigantesques comme des villes flottantes vouées au divertissement effréné et au remplissage des estomacs. Emblématique de l’économie mondialisée, l’industrie de la croisière de luxe révèle aussi le rapport nouveau à la transmission qui apparaît même chez les plus âgés. Aux anciennes générations qui voyaient dans le travail la valeur première et qui léguaient à leurs enfants un patrimoine après de grands sacrifices, ont succédé des « aînés » avides de profiter à plein de l’été indien de la vie — expression de Bruckner —, c’est-à-dire de ces années de loisir et de vitalité prolongée qui offrent désormais au « troisième âge » l’occasion de coûteuses récréations. Travailler consiste alors à différer une vive jouissance, celle qu'octroiera la retraite et qui, le temps de quelques jours ou quelques semaines, vous transporte dans la vie de grands seigneurs à bord d’un palace qui accoste aux rivages les plus enchanteurs.

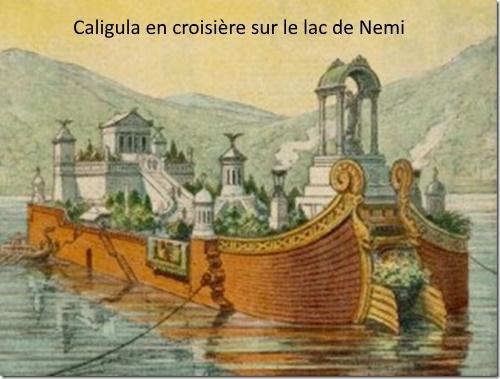

Les aristocrates anglais, semble-t-il, se seraient les premiers adonnés aux croisières, qui devinrent une activité de tourisme à la faveur du voyagiste Thomas Cook, lequel organisa des croisières sur le Nil après l’ouverture du canal de Suez en 1869. On observe que « [l]a liste des passagers est ouverte aux classes bourgeoises, aux employés de banque, aux commerçants ou à la profession libérale et [que] le décalage des standings nourrit les sarcasmes de la presse britannique, dont les caricatures ridiculisent les Cooks et Cookesses à la recherche éperdue des divas de l’aristocratie cosmopolite[3]. » On doit cependant remonter par-delà le Nil pour saisir l’esprit de la croisière. Dans ses Vies des douze Césars, l’historien romain Suétone rapporte que l’empereur Caligula fit construire de somptueuses galères qui longeaient les côtes de la Campanie et où l'on répandait les soins et les plaisirs les plus raffinés. Suétone écrit en effet : « il fit construire des galères liburniennes à dix rangs de rames, aux poupes ornées de pierres précieuses, aux voiles aux couleurs changeantes, où l’on trouvait des thermes, des portiques, des salles à manger d’une grande étendue, voire même diverses sortes de vignes et d’arbres fruitiers ; c’était pour y donner des festins, en plein jour, au milieu des danses et des concerts, en longeant les rivages de la Campanie[4]. » Des fouilles archéologiques ont aussi découvert au fond d’un petit lac au pied des monts Albains, à trente kilomètres au sud-est de Rome, de grandes épaves ornées à leur poupe de tête, de lion et de léopard et qui devaient vraisemblablement être le théâtre, sous de riants décors, d’une « débauche de richesse, fêtes et orgies[5]. »

Les analogies sont nombreuses entre les galères orgiaques de Caligula et les paquebots de croisière que rien n’arrête dans leurs circumnavigations, excepté un coronavirus. Ces galères et ces paquebots érigent aux excès du désir humain des temples flottants, coupés du monde, où une armée de serviteurs se dévoue aux lubies de passagers à peine remis de leur décalage horaire. Mais le paquebot qui mouille près des fjords de l’Alaska ou de Norvège ou qui fait escale à une île des Tropiques dépasse en dépense ce qu’aucune des débauches de Caligula n’eût jamais atteint. La barque joyeuse du lac Nemi paraît bien inoffensive aux côtés d’un paquebot-cité conçu pour divertir des milliers de personnes ; cet ogre énergétique vogue sur mer grâce à la consommation d’un fioul lourd à haute teneur en soufre, beaucoup plus polluant que le diesel utilisé par d’autres navires plus petits[6]. Chaque jour, chacun de ces navires produit une quantité énorme d’eaux usées et de rejets toxiques. De plus, si l'on compte tous les trajets aéroportés et autres déplacements faits par chacun des passagers pour monter à bord puis revenir dans son patelin, chaque croisière qui s’amuse déclenche une explosion orgiaque de dépense énergétique, dispersée à tout vent sur la crête des flots.

Les analogies sont nombreuses entre les galères orgiaques de Caligula et les paquebots de croisière que rien n’arrête dans leurs circumnavigations, excepté un coronavirus. Ces galères et ces paquebots érigent aux excès du désir humain des temples flottants, coupés du monde, où une armée de serviteurs se dévoue aux lubies de passagers à peine remis de leur décalage horaire. Mais le paquebot qui mouille près des fjords de l’Alaska ou de Norvège ou qui fait escale à une île des Tropiques dépasse en dépense ce qu’aucune des débauches de Caligula n’eût jamais atteint. La barque joyeuse du lac Nemi paraît bien inoffensive aux côtés d’un paquebot-cité conçu pour divertir des milliers de personnes ; cet ogre énergétique vogue sur mer grâce à la consommation d’un fioul lourd à haute teneur en soufre, beaucoup plus polluant que le diesel utilisé par d’autres navires plus petits[6]. Chaque jour, chacun de ces navires produit une quantité énorme d’eaux usées et de rejets toxiques. De plus, si l'on compte tous les trajets aéroportés et autres déplacements faits par chacun des passagers pour monter à bord puis revenir dans son patelin, chaque croisière qui s’amuse déclenche une explosion orgiaque de dépense énergétique, dispersée à tout vent sur la crête des flots.

Dans l’histoire de l’humanité, aucune civilisation n’a réussi à pousser aussi loin la dissipation énergétique. Ces réserves ensommeillées d’énergie, enfouies dans les entrailles de la Terre, par compaction de la biomasse déposée aux fonds des océans et des deltas il y a de 20 à 350 millions d’années, remontent ainsi violemment à la surface et se consument dans un épisode aussi court qu’une pirouette de tango ou de salsa, exécutée sur une piste où des retraités repus croient renouer avec leurs élans de jeunesse. Cependant, le paquebot révèle l’aspect profondément aristocratique de la civilisation occidentale pétrolière. C’est Nietzsche lui-même qui voyait dans le gaspillage ostentatoire la marque de l’aristocratie : « L’expérience de l’histoire montre que les races fortes se déciment réciproquement : par les guerres, les désirs de puissance, les aventures, les fortes passions, le gaspillage — (on ne capitalise plus de forces et il se forme des troubles intellectuels par une tension exagérée). Leur existence est coûteuse, bref — elles s’usent les unes les autres[7]. » Il ajoute : « Les races fortes sont des races prodigues. » En somme, l’idéal aristocratique boit aux fontaines de l’abondance gaspilleuse et tapageuse.

Le monde capitaliste fonde ses hiérarchies sur un ordre énergétique. Aux richissimes l’accès à la grande consommation par le moyen des avions et des yachts privés, qui occupent le sommet de la dépense énergétique ; viennent ensuite les classes aisées supérieures qui les imitent en s’offrant la première classe dans les voyages aéroportés et nautiques ; puis les classes moyennes, qui essaient de faire de même, mais se contentent de la classe économique ou des cabines des ponts inférieurs ou sans hublots. Chaque paquebot recrée en son sein un microcosme stratifié entre diverses catégories de serviteurs de toutes nationalités, aux conditions de travail souvent précaires et médiocres. Le « tout-inclus » des vacanciers en croisière inclut d’être traités illusoirement en seigneurs par une domesticité besogneuse de majordomes, maîtres d’hôtel, agents de bord, préposés à l’entretien, maîtres queux et sauciers, masseurs, acuponcteurs, coiffeurs, manucures et pédicures, etc., recrutés sous le régime d’un droit du travail allégé, grâce à l’immatriculation de ces châteaux flottants dans des pays connus pour être des paradis fiscaux et légaux comme les Bermudes, le Panama et le Libéria. Ainsi, par la croisière de masse, l’opulence aristocratique se démocratise, sans remettre en cause les hiérarchies dans la consommation énergétique, l’ordre social et la division du travail entre les nations.

Les interruptions dans la transmission des patrimoines

Beaucoup de vacanciers croisiéristes se sont posé cette question : « Au soir de ma vie, suis-je en droit de me payer de folles escapades au bout du monde ou devrais-je en laisser un peu plus à mes enfants et petits-enfants ? » Ce genre de dilemme est devenu assez commun à l’ère du tourisme de masse, encore qu’il ne soit pas prouvé que beaucoup de retraités, par excès de tels scrupules, ont renoncé à leur croisière annuelle. Selon plusieurs experts en finances, nous assistons depuis plusieurs années à des transferts massifs de patrimoine ; les générations actuelles meurent plus riches que les précédentes, laissant des héritages sources de convoitises au sein des familles et dont certains défunts ont disposé avec une liberté parfois déconcertante. Chez nombre de baby-boomers s’est même développée l’idée que vivre en vue de laisser un héritage appartient à une autre époque et qu’il vaut mieux tout dépenser de son vivant, pour jouir au maximum de sa richesse accumulée. Un livre paru aux États-Unis en 1997, sous le titre Die Broke[8] (Mourir sans un rond), a popularisé l’idée que le meilleur plan de retraite consiste à quitter la scène sans même laisser assez d’argent au croquemort. Un autre livre, paru au Québec, entonne un refrain hédoniste clair : Arrêtez de planifier votre retraite, planifiez votre plaisir[9]. Un notaire de Québec a bien résumé dans une entrevue le nouvel esprit de transmission habitant cette génération : « Il y a 20 ans, les gens tenaient à pouvoir léguer un héritage, même modeste, après leur décès. Il y avait une sorte de fierté à pouvoir laisser quelque chose. Aujourd’hui, les gens accordent moins d’importance au fait de laisser un héritage. Ils veulent profiter de la vie. Et ils cherchent plus à analyser la situation dans son ensemble et visent une démarche qui commencerait avant leur décès et qui pourrait se poursuivre après[10]. » Bref, la transmission d’un héritage aux enfants a cessé d’être un automatisme social.

Dans les sociétés européennes, les législateurs n’ont guère abandonné la transmission des patrimoines aux caprices des défunts ; ils ont imposé des règles, comme la réserve héréditaire, qui prévoit qu’une portion de l’héritage doit obligatoirement revenir aux membres de la famille immédiate du défunt. C’est le régime que suivent encore plusieurs pays comme la France, la Grèce, l’Espagne, l’Italie, mais aussi l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède. Dans les pays anglo-saxons de common law, le droit successoral consacre en général la liberté de tester du défunt et n’impose pas de répartition obligatoire. Il n’empêche que le droit européen a contribué à affaiblir le système des réserves héréditaires usité dans les pays au droit de tradition romane, tant et si bien que depuis un règlement européen adopté en 2015, le citoyen d’un pays connaissant la réserve héréditaire peut néanmoins déshériter un des enfants en s’établissant dans un pays où une telle réserve n’existe pas[11]. On a vu se multiplier en France des sites de gestion de patrimoine indiquant comment déshériter ses enfants ou « sauter une génération » — donner à ses petits-enfants plutôt qu’à ses enfants. En Amérique, bien que le Conquérant anglais ait rétrocédé au Québec la jouissance de son droit civil français en 1774, il l’a depuis lors assujetti au régime de la liberté de tester à l’anglo-saxonne, principe que les juristes québécois ont naguère critiqué comme une atteinte à la protection économique du défunt survivant et des enfants, mais avec lequel beaucoup se sont ensuite réconciliés, au nom d’une vision individualiste de la propriété et du droit[12]. La liberté de tester pratiquée en pays de common law n’enlève toutefois pas au législateur la capacité de prescrire une répartition obligatoire en cas de succession sans testament, ab intestat. Dans le droit anglo-saxon, les défunts riches peuvent s’acheter une forme d’immortalité par la création de trusts — fiducies — qui affectent, pour une durée illimitée, le produit de leur fortune à des fins philanthropiques ou artistiques. Le trust est aussi utilisé pour contourner la dispersion des grandes fortunes et ainsi maintenir le lien dynastique dans la famille. À l’occasion de la réforme de son code civil, le Québec a introduit le trust dans son droit sous la forme de la fiducie, régie par des règles distinctes de son équivalent anglo-saxon.

La réception de l’héritage illustre un autre volet problématique de la transmission successorale. L’héritier n’est pas tenu de conserver le bien reçu, ni toujours d’en user conformément à sa destination première. On distingue chez certains héritiers la volonté d’en finir avec le bien reçu : il y a les « mangeurs d’héritage », qui le dilapident au plus vite, et les « donneurs d’héritages », qui s’en débarrassent par des dons pour ne compter que sur leurs seules ressources personnelles[13]. À cela s’ajoute la difficulté qu’éprouvent les dirigeants d’entreprises à trouver des successeurs dans leur progéniture et qui doivent envisager de vendre leur bien à un tiers ou même de cesser leurs opérations. Certains legs deviennent même embarrassants. Pensons au scandale qui éclata en Espagne quand la presse révéla à la mi-mars 2020 que le roi du pays, Philippe VI, devrait hériter des fonds aux origines obscures administrés dans une fondation étrangère au bénéfice de son père, le roi émérite Juan Carlos. Le fils régnant a décidé de renoncer solennellement à tout héritage qui pourrait provenir de son père et de lui couper l’allocation annuelle fournie par la maison royale[14]. C’est comme si un fils reniait son père encore vivant et renonçait à hériter quoi que ce soit de lui – à part bien sûr la Couronne, que le père avait déjà transmise à son fils par abdication en 2014.

Outre les aspects individuel et intrafamilial de la succession, celle-ci comporte une dimension collective. Il est ainsi loisible à l’État de prélever ou non sa part dans la transmission des héritages. Historiquement, les États ont prélevé des impôts sur les successions pour notamment répartir la richesse. Or, en Occident, on constate un retrait ou une diminution généralisés des droits de succession. Alors qu’au Royaume-Uni jusqu’à 18 % des recettes fiscales, et aux États-Unis, jusqu’à 10 % de ces dernières, ont pu provenir de ce type d’impôt durant la première moitié du XXe siècle, les droits de succession représentent aujourd’hui à peine un peu moins de 1 % du PIB. Beaucoup de pays ont supprimé ces droits, à commencer par le Canada dès 1972, où notamment le Québec le fit en 1985. La Belgique et la France les prélèvent encore, bien que le pourcentage de ces droits dans les recettes fiscales atteigne seulement 1,3 % en France. Or, la réglementation et la taxation de l’héritage ont longtemps été considérées comme « un instrument clef de réforme sociale », tel qu’en témoignent les réflexions d’Alexis de Tocqueville et de John Stuart Mill à ce sujet ; on constate toutefois que les sciences sociales ont cessé de s’y intéresser et que la défaveur du public pour les impôts sur les héritages est allée croissant[15]. Selon l’économiste André Masson, le déclin des droits de succession s’expliquerait par l’action efficace d’une coalition de puissants intérêts prônant des philosophies compatibles. Ainsi se sont alliés de riches néo-libéraux et les « familialistes » qui ont réussi dans nombre de pays à décrier l’impôt successoral comme une façon de pénaliser « les fruits de travail et l’accumulation du capital » et de saper « les solidarités familiales »[16]. Dans son étude publiée en 2018, Masson soutient que « seul un choc de grande ampleur[17] » pourra fragiliser cette coalition redoutable ; des arguments théoriques n’y suffiront pas. Peut-être que la pandémie du covid19 sera de nature à secouer les esprits sur cette question fondamentale.

Du refus de transmettre un héritage culturel

Outre les biens matériels, la transmission de la culture est demeurée dans l’Occident gagné par le doute sur la valeur de sa tradition et de ses réalisations une autre question épineuse. Mais doit-on envisager la transmission de la culture comme celle du patrimoine matériel ? Pour le jeune philosophe François-Xavier Bellamy, c’est une erreur de penser que le partage de la culture consiste à séparer des portions d’une entité finie, comme on découpe une tarte ou des avoirs financiers. Il déclare : « Il y a cependant une singularité de la transmission quand elle concerne la culture : elle n’est plus un jeu à somme nulle, mais une multiplication créatrice. C’est ce qui la distingue, me semble-t-il, de la transmission matérielle[18]. » Beaucoup de sociologues, après les analyses célèbres de Pierre Bourdieu sur la transmission et la reproduction culturelles, ont popularisé l’idée que la culture, à l’instar des biens matériels, constitue un capital. Or, selon Bellamy, la culture, contrairement au capital économique, « s’accroît à mesure qu’elle est transmise. Lorsqu’un enseignant, par exemple, transmet un savoir, chacun des élèves peut le recevoir tout entier — et l’enseignant lui-même ne le perd pas ; au contraire, d’ailleurs : j’ai pu vérifier empiriquement moi-même que, comme le veut l’adage, on découvre mieux encore un sujet quand on est conduit à l’enseigner[19]. »

Le philosophe croit que Descartes, Rousseau et Bourdieu ont par leurs écrits conforté le refus de transmettre un héritage, notamment dans les institutions éducatives rongées par toutes sortes de scrupules. Avec Descartes, le doute méthodique a délogé l’autorité du maître ou de la tradition. La philosophie éducative exprimée dans l’Émile de Rousseau dépeint la culture transmise par la société comme un étouffoir de la nature et de la spontanéité primordiales de l’individu ; enfin, avec Bourdieu, la culture, suspectée de servir des intérêts, établit des marques de distinction sociale qui profitent aux classes privilégiées et confortent leur domination. C’est d’ailleurs en se fondant sur les travaux de Bourdieu que l’écrivain équatorien Mario Campaña a soutenu dans un essai publié en 2017 que l’humanisme classique né de la culture gréco-romaine et que l’Europe, puis les Amériques ont longtemps enseigné dans leurs meilleures écoles, a promu une vision essentiellement aristocratique de l’homme, contraire aux idéaux démocratiques et qui suppose divers degrés d’humanité plus ou moins achevés[20]. Grâce aux grands idéaux classiques comme le mérite, l’excellence, le culte de la personnalité, la gloire, le culte du grand homme et de l’individualité, les familles patriciennes et bourgeoises se sont alliées en Europe comme dans les Amériques pour exercer une domination morale sur les plus humbles. Les soupçons à l’égard de la haute culture européenne, nés en Europe, ont donc aussi migré vers les Amériques.

Selon Bellamy, le désir de transmettre a ainsi disparu, mais « fort heureusement, la soif de recevoir demeure intacte. » Interrompre la transmission culturelle est même devenu un projet conscient, voire pour certains, un acte de libération ou de salubrité mentale. L’interruption dans la transmission peut se faire tout d’un coup, comme l’illustre la décision prise par l’université Yale en janvier 2020 de retirer un cours donné par un historien de l’art réputé prenant sa retraite, Vincent Scully; la raison invoquée : ce cours d’histoire de l’art de la Renaissance à nos jours mettait trop en valeur des hommes blancs, hétérosexuels et européens[21]. Cette volonté de purifier la culture occidentale ne semble pas propre qu’aux États-Unis. Dans une chronique publiée dans le quotidien montréalais Le Devoir, Christian Rioux est revenu sur l’abolition de ce cours à l’université Yale. Il y a vu à l’œuvre la puissance dogmatique de la rectitude politique qui réduit « le savoir, l’art et la littérature à des truismes de race et de sexe, d’identités de “genre” et d’orientations sexuelles », ce qui relève selon lui « d’une véritable entreprise d’autodestruction. » Mal lui en prit ! Quelques jours plus tard, une lettre d’une centaine de signataires issus de l’histoire de l’art et du milieu muséal l’accusa d’« automatisme pavlovien digne d’un animateur de radio-poubelle ». Quel fut le tort du journaliste ? Avoir osé mettre en doute la démarche intellectuelle qui a semblé motiver les professeurs de Yale dans le retrait du cours devenu polémique. Les signataires du texte ont ainsi appelé « élargissement des horizons » et « problématisation des idées reçues » la mise en évidence des éléments coloniaux, sexistes et condescendants pour les humbles dans les canons de l’art[22]. Dans sa réponse aux « pétitionnaires », Rioux demeure convaincu qu’ils cèdent à l’idéologie en voulant juger de l’histoire de l’art « en fonction de la morale du jour ».

Les interruptions dans la transmission culturelle proviennent souvent des révolutions ou des périodes de grandes mutations sociales. Pensons au Québec qui a décidé, à la fin des années 1960, de liquider la culture classique dispensée dans les collèges tenus par les congrégations religieuses en faveur d’un enseignement supérieur confié à des collèges publics où la philosophie et la littérature, dans les collèges francophones du moins, relaieraient les théories critiques, marxistes, féministes, anticolonialistes dont les intellectuels en Occident se sont engoués. Ce changement dans le cursus s’est accompagné d’un renouveau pédagogique radical, puisant aussi bien dans le personnalisme chrétien, comme chez l’éducateur Pierre Angers[23], que dans la théorie constructiviste de l’apprentissage développée chez Jean Piaget ou les théories socioconstructives, qui se concentrent sur les interactions de l’enfant avec les autres. Ce renouveau pédagogique a conduit à minimiser ou à nier l’importance de la transmission des connaissances au profit de l’acquisition de compétences par l’étudiant, considéré comme un « apprenant », un créateur de ses apprentissages sous le pilotage d’enseignants-animateurs aussi peu autoritaires que possible.

Plusieurs pédagogues militants ont ainsi pris en horreur l’idée de transmettre quoi que ce soit, parce qu’elle vouait l’enfant à la passivité, au bourrage de crâne, au gobage de préjugés et de notions indémontrables, et parce qu’elle obligerait le maître lui-même à reconnaître que son jugement personnel doit s’incliner devant ceux que plusieurs générations de savants et de créateurs ont exprimés avant lui dans plusieurs disciplines selon des échelles graduant le vrai, le vraisemblable, l’utile, le juste, le beau et le bien, etc. L’accent mis sur les compétences qui engagent l’activité propre des apprenants en classe avait aussi l’avantage d’inféoder l’éducation aux nécessités de la société technique et capitaliste, incessamment à la recherche de travailleurs capables de s’adapter à ses exigences sans s’embarrasser d’un savoir « humaniste » ou « généraliste » jugé superflu. Cependant, l’éducation axée sur les compétences a fragilisé les transmetteurs eux-mêmes, c’est-à-dire les enseignants, puisque leur prestige en société et leur autorité en classe reposent moins sur la maîtrise des savoirs. S’en trouve aussi compromise la possibilité de dispenser un cursus véritablement commun au sein d’une nation ; en effet, les directives pointues sur les compétences à susciter en classe que les enseignants reçoivent les livrent à eux-mêmes pour le choix des œuvres ou des matières précises à enseigner. Des cohortes entières d’étudiants sont diplômés sans posséder de bagage culturel commun ; elles sont tiraillées entre les apprentissages formels de l’école et la propagande ensorceleuse de la publicité et des réseaux sociaux. Plusieurs professeurs pensent même que les écoles, les collèges (ou lycées en Europe) ainsi que les universités diplôment l’ignorance.

Parmi les inspirations philosophiques qui ont contribué à délégitimer la transmission des connaissances en éducation on peut compter assurément le postmodernisme, qui a fondé plusieurs intellectuels à relativiser l’idée du vrai, comme le rappelle le philosophe de l’éducation Normand Baillargeon :

Le vrai, qui est indépendant de nous, a été décrété par certains de ces maîtres à penser de la postmodernité n’être que la résultante provisoire d’un rapport de force au sein de ce que Foucault appelle un « régime de la vérité ». Ce vrai est donc variable en fonction de la perspective adoptée, du socle épistémique relatif au moment historique. Dans un constructivisme sans limites, le vrai, la science elle-même, tout cela n’est plus conçu que comme jeu de langage particulier, sans privilège épistémique. L’individu lui-même ne serait que le produit de ces rapports de pouvoir s’exerçant sur lui. L’éducation, dont on se demande dès lors comment on pourrait la penser en y faisant place au savoir, à l’autonomie, à la raison, à l’émancipation, se réduit à un exercice de pouvoir destiné à discipliner les corps et les esprits[24].

Baillargeon aurait pu citer un autre de ces maîtres à penser, fort en vogue dans les « sciences de l’éducation », Gilles Deleuze, qui exerce encore une grande fascination[25]. Dans un livre publié en 1965 sur l’œuvre de Nietzsche, Deleuze résume en une phrase ce qui deviendra le programme de recherche d’une bonne partie des sciences sociales actuelles : « Toute interprétation est détermination du sens d’un phénomène. Le sens consiste précisément dans un rapport de forces, d’après lequel certaines agissent et d’autres réagissent dans un ensemble complexe et hiérarchisé[26]. » Dès lors, même les œuvres littéraires ou philosophiques, au même titre que la loi et la science, tendent des pièges de symboles grâce auxquels les plus forts se séparent des plus faibles et se grandissent dans leur différence par l’abaissement de ces derniers. Le professeur s’érige ainsi en inquisiteur ou en prophète qui démasque les rapports de pouvoir et les hiérarchies aliénatrices que renferment les œuvres ou le discours des détenteurs d’autorité ; il instruit en quelque sorte, contre des morts et des vivants qui n’ont reçu aucune citation à comparaître, des procès par contumace devant des étudiants envoûtés par la parole accusatrice d’un maître qui exécute lui-même ses sentences. Déconstruction et volonté de puissance semblent ainsi boire à la même eau. Plutôt que de chercher à comprendre les créations les plus accomplies du patrimoine humain, l’esprit justicier s’enivre à détricoter, dans un langage souvent jargonnant, les tapisseries finement tissées que l’histoire avait déroulées jusqu’aux abords du présent. Interrompre, découdre, déchirer deviennent plus exaltants que continuer. La récréation de l’esprit se métamorphose en décréation jubilatoire.

L’intransmission ou l’art de se supprimer soi-même

Dans les fragments posthumes de Nietzsche, on retrouve cette phrase significative : « Je veux enseigner la pensée qui donnera à beaucoup d’hommes le droit de se supprimer, — la grande pensée sélectrice[27]. » Les sociétés contemporaines semblent fascinées en effet par les possibilités techniques qu’offre la science médicale pour sélectionner la suppression de certains types d’êtres humains — par les solutions eugéniques de l’avortement préventif — ou pour permettre à un individu de hâter sa disparition sous la forme de l’euthanasie consentie, rebaptisée gentiment l’aide médicale à mourir. Autre phénomène d’intransmission volontaire, l’annonce faite par certaines personnes, souvent de manière tonitruante et répercutée dans les médias et les réseaux sociaux, de ne pas vouloir d’enfants, au point que le fait de se faire stériliser à moins de trente ans passe pour un acte d’héroïsme et de conscience sociale[28].

Le phénomène des adultes sans enfants n’a en soi rien de nouveau. Les célibataires et les couples sans enfants ont toujours existé, et la proportion des couples sans enfants reste encore moindre que celle qui a été observée au XIXe siècle dans certains pays comme les États-Unis et l’Australie[29]. Mais d’ordinaire les couples se gardaient bien de publiciser leur infécondité comme un exploit retentissant. De plus, les grandes religions comme le christianisme et le bouddhisme ont privilégié souvent le célibat comme voie d’accès à une vie spirituelle plus complète. Dans la tradition catholique, le célibat dégage le prêtre des attaches envers une seule personne pour mieux se consacrer à l’amour de Dieu et pour porter cet amour auprès des hommes ; il renonce à la fécondité biologique au profit d’une fécondité d’un autre niveau, spirituelle[30]. Les prêtres, selon le Code du droit canonique, « sont donc astreints au célibat, don particulier de Dieu par lequel les ministres sacrés peuvent s'unir plus facilement au Christ avec un cœur sans partage et s'adonner plus librement au service de Dieu et des hommes[31]. » L’infécondité maintenant assumée et proclamée par certains individus s’inscrit dans un autre registre : pour plusieurs féministes, le choix de ne pas avoir d’enfants est apparu comme une « ultime libération », après l’avènement de la contraception et de l’accès à l’avortement. Dès 1972 s’organisa en Californie une organisation de défense des parents sans enfants, la National Organization for Non-Parents, dont la fondatrice est restée célèbre pour un ouvrage intitulé The Baby Trap[32] (Le piège de l’enfant.) Ellen Peck y avance toutes sortes d’arguments pour détourner les adultes de la parenté obligatoire. Elle présente d’ailleurs déjà l’Homme comme une espèce qui, sous l’emprise sa culture, n’arrive pas à se fier aux mécanismes de la Nature pour juguler sa surpopulation. Elle écrit (traduction) :

Et avec le progrès de la civilisation, qui, des forêts aux villes, s’éloigne de la Nature sur le chemin de l’évolution, la nécessité de la reproduction a certainement diminué. Notre société est urbaine et surpeuplée. Chez les espèces surpeuplées autres qu’humaine, la Nature réagit en déprimant le désir d’accouplement et le taux de reproduction. Mais la Nature ne fonctionne pas ainsi pour nous. Des facteurs simples, mais puissants qui incitent à la reproduction, ne donnent pas à la Nature une telle chance[33].

Outre la cause féministe, les sans-enfants arguent désormais de la volonté de « sauver la planète », en raison aussi de la nature déficiente de l’Homme. Ce sont maintenant les individus qui revendiquent pour eux-mêmes une politique de malthusianisme — de limitation des naissances — pour garder la terre des méfaits d’une espèce humaine devenue néfaste et trop nombreuse. Ce qui jette le doute sur la légitimité même des « sans-enfants » résolus de ne pas continuer l’espèce à travers leur existence. Si l’homo sapiens est si mauvais, en vertu de quoi un individu serait-il fondé à vivre pour lui-même — que ce soit, d’ailleurs, avec ou sans enfants ? Les anciennes aristocraties mettaient d’ordinaire un point d’honneur à se reproduire dans une lignée qui perpétue leur prestige, leur richesse et leurs qualités distinctives. Nous assistons peut-être aujourd’hui à la naissance d’une aristocratie qui agit par soustraction : convaincue de la perfection morale de son propre jugement, elle croit bon d’arrêter l’aventure humaine dans chaque être particulier qui défait la chaîne de la transmission.

Une autre façon contemporaine d’entraver la transmission biologique consiste à éliminer l’un des transmetteurs, soit l’élément le plus fragile dans l’union d’une femme et d’un homme en vue d’enfanter. Gilles Deleuze et Félix Guattari ont déjà écrit que « l’inconscient est orphelin, et se produit lui-même dans l’identité de la nature et de l’homme » en reprochant à la psychanalyse de prendre « part à l’œuvre de répression bourgeoise la plus générale, celle qui a consisté à maintenir l’humanité européenne sous le joug de papa-maman, et à ne pas en finir avec ce problème-là[34]. » S’il est difficile de faire sauter tout entier le joug de papa-maman, il est devenu maintenant concevable, sur les plans clinique et légal, de se débarrasser du joug de papa, grâce à la procréation médicalement assistée, comme celle que la France s’apprête à autoriser, après d’âpres débats.

En vertu de ce nouveau régime procréatif instauré par une loi sur la bioéthique, il sera possible en France à un couple de lesbiennes et à une femme non mariée d’avoir accès à la procréation médicale assistée (PMA) pour mettre au monde un enfant, auquel l’état civil reconnaîtra soit deux mères, soit une mère seule. Le projet original prévoyait le remboursement des dépenses engagées pour la PMA par l’État, mais en février 2020, le Sénat a restreint par un amendement la portée du remboursement aux cas d’infertilité. Quoi qu’il advienne de cet amendement — l’Assemblée nationale a le dernier mot en France en matière législative —, on encadre donc légalement l’enfantement sans père, sans homme exerçant le rôle de parent, celui-ci étant réduit à un pourvoyeur anonyme de gamètes.

La France n’est pas la seule à choisir cette direction ; plusieurs pays d’Europe du Nord et du Sud autorisent la PMA pour les couples lesbiens et les femmes célibataires ; l’Autriche la permet pour les couples lesbiens seulement. Des pays de l’Europe de l’Est l’ont instituée pour les femmes célibataires seulement. (Au Québec, le législateur a « fait preuve d’audace, ou d’inconscience[35] », en réinventant la filiation, si bien que depuis 2002, les couples lesbiens ou les femmes seules peuvent se prévaloir de la procréation assistée, et que l’adoption est offerte aux couples homosexuels, féminins et masculins.) Les opposants à la PMA en France ont certes déploré l’effacement du père entériné par la PMA, comme la philosophe Chantal Delsol : « beaucoup de Français sont sensibles à la place du père : celui-ci doit-il disparaître de la parentalité ? Cet effacement du père est d’autant plus troublant que la parité entre les sexes est aujourd’hui célébrée[36]. » D’autres, marchant contre la PMA, ont dénoncé la bénédiction légale donnée à l’enfantement d’orphelins de père et la « marchandisation du vivant ».

Malgré ces protestations, la PMA, en France comme ailleurs en Europe, s’introduit dans les mœurs. Devenu une affaire strictement personnelle, qui regarde d’abord sinon exclusivement la femme, le désir d’enfant devient un projet pour soi, et non plus le croisement de deux désirs, l’enfant-pour-moi et l’enfant-de-toi. Cet enfant-là que je mets au monde sans la médiation embêtante, pesante et incontrôlable d’un homme postulant au rôle de père devient mon bébé à moi, mon prolongement, mon œuvre à laquelle peut certes participer une mère adoptive. Toutefois, la reproduction sexuée repose sur une altérité, une médiation, qui fait que l’enfant n’est ni sa mère, ni son père, ni même la simple sommation des deux et qu’il advient souvent — certes pas tout le temps — parce qu’une femme a eu envie d’avoir un enfant de son homme, et vice-versa. Par la « PMA pour toutes », on accentue l’inégalité naturelle entre femmes et hommes dans l’enfantement ; la maternité est consacrée première et indispensable ; la paternité, secondaire et facultative, compressible à la taille de spermatozoïdes congelés. Aux yeux des non-chrétiens et même des chrétiens dubitatifs, que Dieu le Père ait eu recours à la médiation d’une femme de chair pour donner à l’humanité son Fils a fait scandale[37]; aujourd’hui, en des temps moins chrétiens, le scandale s’est déplacé, et c’est le désir devenu sacré d’engendrer de la femme qui bute sur la médiation inopportune d’un homme charnel. Au fond, l’enfantement sans père participerait de ce fantasme qui travaille les individus contemporains, celui de l’Homme autoconstruit qui s’engendre lui-même, et qui, dans le cas de la PMA, se libère à la fois de la sexualité et du père, en faisant peser sur un seul sexe, à l’exclusion de l’autre, la transmission biologique[38].

***

Au bout du compte, les barques joyeuses de Caligula qui voguaient calmement sur le lac de Nemi nous fournissent une image qui restitue l’état d’esprit de l’homme contemporain occupé à briser les chaînes de la transmission. On l’imagine dansant, tournoyant sur un tapis de mosaïques déroulé au fond de la barque, qui elle-même accomplit de petits ronds, à la manière d’un gros nénuphar ondoyant où se complaît une grenouille lascive chauffée au soleil. Pendant que se succèdent les fêtes sous les hourras des convives qui jettent sur le noceur des regards familiers et approbateurs, défile sur les rivages la même succession de paysages, tel un film qu’on rejoue sans cesse au loin. Et puis, après des années de ce jeu fébrile, sans crier gare, la barque coule au fond, sur décision peut-être de son empereur, en engouffrant tout cet équipage sans rien laisser flotter à la surface, où l’éternel retour des saisons imprime ses reflets.

Dans Le gai savoir, Nietzsche évoque un lac aperçu dans le village alpestre de Sils-Maria en Suisse :

C’était ici que j’attendais, que j’attendais, n’attendant rien

Par-delà le bien et le mal, jouissant tantôt de la lumière

Tantôt de l’ombre, abstrait de moi, tout jeu, pur jeu,

Tout lac, tout midi, temps sans but[39].

Ce lac, pourrait-il être aussi celui de Nemi ?

Marc Chevrier

Notes

[1] Siobhan Roberts, « You can help break the chain of transmission », The New York Times, 19 mars 2020.

[2] Pascal, Bruckner, « L’été indien de la vie », Le Débat, vol. 202, no. 5, 2018, p. 165.

[3] Sandrine Gamblin, « Thomas Cook en Égypte et à Louxor : l’invention du tourisme moderne au XXe siècle, Téoros, 2006, 25-6, par. 6. En ligne : https://journals.openedition.org/teoros/1476 ,

[4] Suétone, Vies des douze Césars, Paris, Gallimard, 1975, p. 245.

[5] Bernadette Arnaud, « Un troisième navire de Caligula repose-t-il au fond du lac Nemi? », Science et Avenir, 18 avril 2017, en ligne : https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/un-troisieme-navire-de-caligula-repose-t-il-au-fond-du-lac-nemi_112253 .

[6] Denis Fainsilber, « Pollution, la face cachée des paquebots », Les échos, 6 septembre 2018, en ligne : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/pollution-la-face-cachee-des-paquebots-138106

[7] F. Nietzsche, Traduction par Henri Albert. Œuvres complètes de Nietzsche, Paris, Mercure de France, 1903, vol. 13, tome II, par. 386.

[8] Stephen Pollan et Marl Levine, Die Broke, New York, HarperBusiness, 1997.

[9] Dany Provost, Arrêter de planifier votre retraite, planifiez votre plaisir, Montréal, Éditions transcontinental, 2005.

[10] Éric Desrosiers, « Père gâté, fils fauché », Le Devoir, 13 octobre 2007, en ligne : https://www.ledevoir.com/economie/160427/pere-gate-fils-fauche .

[11] Voir cette note publiée par le cabinet d’avocats Picovschi, « Déshériter : le droit français comparé au droit international », 14 février 2018, https://www.avocats-picovschi.com/desheriter-le-droit-francais-compare-au-droit-international_article-hs_23.html .

[12] Christine Morin, « La liberté de tester : évolution et révolution dans les représentations de la doctrine québécoise », R.D.U.S., 38, 2008, p. 339-384.

[13] André Masson. « L’impôt sur l’héritage. Débats philosophico-économiques et leçons de l’histoire », Revue de l’OFCE, vol. 156, no. 2, 2018, p. 123-174, voir par. 8.

[14] Mariángel Alcázar, « El Rey renuncia a la herencia de Juan Carlos I y le retira la asignación », La Vanguardia, 15 mars 2020.

[15] Masson, déjà cité, par. 40.

[16] Masson, déjà cité, par. 115.

[17] Masson, déjà cité, par. 124.

[18] Laurent Ottavi, entretien, François-Xavier Bellamy, « Le désir de transmettre a disparu, mais la soif de recevoir demeure intacte. », Revue des deux Mondes, 25 avril 2018. En ligne : https://www.revuedesdeuxmondes.fr/francois-xavier-bellamy-desir-de-transmettre-a-disparu-soif-de-recevoir-reste-intacte/ .

[19] Ibid.

[20] Mario Campaña, Una sociedad de señores, Mexico, Jus, 2017.

[21] Margaret Hedeman et Matt Kristoffersen, « Art history department to scrap survey course », 24 janvier 2020, Yale Daily News, en ligne : https://yaledailynews.com/blog/2020/01/24/art-history-department-to-scrap-survey-course/ .

[22] Collectif d’auteurs, « L’art du passé nous parle souvent des enjeux du présent », Le Devoir, 5 mars 2020.

[23] Éric Bédard, « Les origines personnalistes du “renouveau pédagogique”, Pierre Angers s.j. et l’activité éducative », dans Marc Chevrier (dir.), Par-delà l’école-machine, Québec, 2010, p. 135-171.

[24] Normand Baillargeon, « Quelques vérités sur la post-vérité », Argument, vol. 20, no 2, été 2018, p. 20.

[25] Voir par exemple Yoann Barthod Malat, « Note : Deleuze et les sciences de l’éducation », Philosophique [en ligne], 19, 2016 ; Itay Snir, « Making sense in education: Deleuze on thinking against common sense, Educational Philosophy and Theory », 50, no. 3, 2018, p. 299-311; Inna Semetsky et Diana Masny, « The Untimely Deleuze : some implications for educational policy », Policy Futures in Education [en ligne], vol. 9, no. 4, 2011.

[26]Gilles Deleuze, Nietzsche, Éditions de Minuit, PUF, 1965, p. 23.

[27] F. Nietzsche, déjà cité, par. 377.

[28] Émilie Rivard-Boudreau, « Son combat pour une ligature des trompes à 28 ans », Journal de Montréal, 8 mars 2020, en ligne : https://www.journaldemontreal.com/2020/03/08/un-chemin-de-croix-pour-une-ligature .

[29] Anne Gotman. « Le choix de ne pas avoir d’enfant, ultime libération ? », Travail, genre et sociétés, vol. 37, no. 1, 2017, p. 37-52.

[30] Voir la page « Le célibat des prêtres », Église catholique de France, https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/etre-appele-chacun-sa-vocation/le-celibat-des-pretres/ .

[31] Code de droit canonique, article 277, 1983, en ligne : http://www.vatican.va/archive/fra0037/_index.htm .

[32] Ellen Peck, The Baby Trap, New York, Pinnacle Books, 1971.

[33] Ibid., p. 18.

[34] Gilles Deleuze et Félix Guattari, L’Anti-Œdipe, Paris, Éditions de Minuit, 1972/1973, p. 57 et 59.

[35] Marie Pratte, « La filiation réinventée : l’enfant menacé ? », R.G.D, 33, 2003, p. 560 ; voir aussi la Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation, Lois de l’état du Québec. 2002, c. 6.

[36] Vincent Tournier, entrevue avec Chantal Delsol, « Véritable résignation ou résignation ? Ce que révèle l’opinion des Français sur la PMA pour toutes », Atlantico, 24 septembre 2019, en ligne : https://www.atlantico.fr/decryptage/3579682/veritable-acceptation-ou-resignation--ce-que-revele-l-opinion-des-francais-sur-la-pma-pour-toutes-chantal-delsol-vincent-tournier .

[37] Voir cet essai oublié de Charles de Koninck, Le scandale de la médiation, Paris, Nouvelles éditions latines, 1962.

[38] Voir notamment Olivier Rey, Une folle solitude, Paris, Seuil, p. 193-202.

[39] Nietzsche, Le gai savoir, Paris, Éditions Gallimard, 1950, p. 376-377.