Le carré vide de l'art contemporain

Qui aime l’humour scandinave, mêlant la retenue, la crudité et une tendresse maladroite, mais salvatrice, sera bien servi avec les films du cinéaste suédois Ruben Östlund. En 2014, sortait son long métrage Snow Therapy (en français Force majeure), primé du prix du jury à Cannes, qui raconte les mésaventures d’une famille suédoise partie en vacances de ski dans les Alpes françaises. Tout le récit tourne autour d’un événement inouï : l’incroyable lâcheté du père, Tomas, qui, tandis que dévale une avalanche menaçant d’ensevelir la terrasse où la charmante famille s’est assise pour se restaurer, prend la fuite en laissant derrière lui sa femme et ses deux enfants, stupéfaits. Un profond malaise s’installe alors dans le couple, et entre les parents et les enfants, qui font néanmoins mine de rien, jusqu’à ce que la belle harmonie qui semblait unir une famille parfaite de la classe moyenne suédoise se brise comme une porcelaine fêlée.

Dans son plus récent film, The Square (Le carré) couronné de la Palme d’or à Cannes en 2016, Östlund revient à la charge avec l’exploration de la veulerie masculine. Cette fois-ci, son personnage principal se nomme Christian, père de deux filles, divorcé ou séparé, que l’on découvre au début du film assoupi sur un sofa, encore tiré à quatre épingles, avant qu’il n’accorde une entrevue à une journaliste américaine intriguée par ses écrits abscons sur l’art. Conservateur dans un musée chic d’art contemporain à Stockholm, Christian arbore une calme assurance ; bien fait de sa personne, à la chevelure lissée à souhait, éduqué, branché, ouvert, mais un peu fat, il a l’allure de l’emploi. De ses manières onctueuses et de ses phrases habiles, il sait parler aux médias, maniant aussi bien le langage ampoulé que la fausse familiarité, afin de vendre au public de pseudo-œuvres d’art, aussi vides les unes que les autres, tels ces petits monticules de gravats dont les cônes uniformes trônent dans une salle où une affiche clame aux visiteurs : « You have nothing », vous n’avez rien. La grande préoccupation professionnelle de Christian consistera d’ailleurs à mousser l’installation désarmante d’une artiste argentine, soit un carré lumineux encastré dans le pavé de la cour muséale. Posée à l’intérieur de ce carré énigmatique, une plaque métallique promet à quiconque s’y place la sécurité, ainsi que le respect, la confiance et l’altruisme, dans l’égalité des droits et des obligations pour chacun. En fait, Christian occupe une bonne partie de son temps à orchestrer avec de jeunes loups de la communication des campagnes publicitaires pour capter l’attention des médias, quand ce ne sont pas les mondanités qu’organise son musée pour soigner ses relations avec les mécènes qui l’accaparent.

Mais tout cet univers lisse réglé comme une horloge suisse s’effrite peu à peu quand le conservateur affairé tombe dans un piège : croyant répondre à l’appel à l’aide d’une inconnue, il se fait voler son portefeuille, son téléphone portable et les boutons de manchettes légués par son grand-père. Obsédé par la récupération de ses effets personnels, il se met ainsi à la poursuite du voleur présumé, en allant, sur les conseils de l’un de ses employés, déposer dans toutes les boîtes aux lettres d’un immeuble populaire où le voleur semble se terrer une lettre le sommant de rendre ses biens. S’ensuivent des saynètes souvent hilarantes, qui révèlent néanmoins les failles intérieures de cet homme qui semblait immunisé contre les remords et l’échec. On découvre aussi le milieu de l’art contemporain et ses mœurs particulières, comme cette fête où l’on danse frénétiquement sous une musique techno abrutissante qui rappelle les nuits électriques du critique d’art désabusé Jep Gambardella dans La grande Bellezza (La grande beauté), du cinéaste Paolo Sorrentino. Les transes de la musique conduisent sans intermède courtois aux transes de l’amour. Devant une toilette unisexe, Christian retrouve la journaliste américaine qui l’a interviewé ; tous les deux à demi saouls, ils iront finir la soirée dans le lit de la journaliste, qui devra fermer la porte de la chambre à coucher où porte le regard scrutateur de son singe domestique. Après une chevauchée laborieuse, on assiste à une querelle burlesque entre les deux amants d’un soir ; tel un gamin frustré, Christian presse contre sa poitrine le préservatif usagé qu’il refuse de tendre à l’Américaine qui ouvre devant lui le couvercle terrifiant d’une poubelle, qui remue à la façon d’une mâchoire carnassière. Même dans l’acte charnel, le don de soi est impossible. Tout est compté, mis sous surveillance, chaque geste cache une intention suspecte. L’amour s’avère un champ de forces soumis aux relations de pouvoir. À telle enseigne que la journaliste reviendra surprendre Christian dans le musée même et l’accuser de multiplier les conquêtes grâce à son prestige sans même retenir le nom de celles qu’il a séduites, y compris elle-même. Ce à quoi Christian rétorque qu’elle aussi s’est prêtée au petit jeu qu’elle lui a reproché, puisque sensible aux hommes de pouvoir, elle s’est offert un trophée tel que lui.

Dans The Square, Östlund multiplie les scènes assassines contre l’art contemporain. On songe à cette entrevue ratée que donne un artiste dans un amphithéâtre où fusent de manière involontaire, mais insistante, les jurons scabreux que profère dans l’auditoire un homme atteint du syndrome de la Tourette. On voit aussi une des conseillères du musée annoncer à Christian une nouvelle catastrophique : un employé de l’entretien a défait de sa balayeuse sur roues motrices les monticules de gravats. Christian la dissuade d’alerter les assureurs et la convainc de restaurer à l’identique, en catimini, les tas abîmés avec les gravats récupérés par la machine. Sa critique rugit dans une scène surréaliste où, à l’occasion d’un somptueux dîner-bénéfice réunissant les bienfaiteurs du musée, apparaît soudain, en chair et en os, l’espèce d’homme de Cro-Magnon dont une œuvre vidéo du musée projette en boucle l’image sur un écran géant. Au début, les invités en tenue de soirée restent cois et laissent la caricature de Tarzan déambuler entre les tables en s’aidant de béquilles et pousser des cris de gorille haletant. Mais ce qui semblait une performance typique de l’art contemporain, prêt à tout pour choquer le bourgeois, vire au drame. Après avoir grimpé sur des tables et renversé de la vaisselle, l’homme de Cro-Magnon empoigne par les cheveux l’une des convives et la traîne dans l’espoir d’en abuser. De longues secondes s’écoulent avant que des hommes en smoking sortis de leur torpeur n’aillent assaillir l’agresseur.

La véritable charge contre l’art contemporain apparaît toutefois plutôt vers la fin du film. L’équipe d’experts en communications qui entoure Christian ne recule devant rien pour promouvoir le « carré » et se convainc de produire une vidéo-choc mettant en scène une jeune mendiante, une fillette au minois très suédois, qui se place sous la protection de ce carré aux vertus profondément altruistes. Après un compte à rebours, une grenade la fait exploser. Sitôt mise en ondes, la vidéo remporte un succès phénoménal dans les réseaux sociaux, et déclenche une vive polémique, qui plonge l’administration du musée dans l’embarras et précipite le renvoi « mutuellement consenti » de Christian. Comble d’ironie, lors de la conférence de presse où il annonce sa démission, il se fait accuser tantôt d’être un filou dégoûtant et sans cœur qui se rit des déshérités du royaume, tantôt d’encourager la censure, en ratifiant par sa démission la limitation de la liberté artistique...

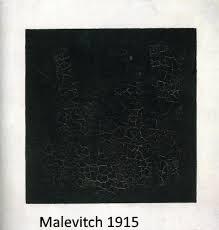

Par-delà le sens de cette démission, le plus important réside dans la signification du carré qui, bienfaisant de prime abord, se révèle ensuite maléfique. Ce carré dessiné d’un trait blanc fait sans doute un clin d’œil au carré noir sur fond blanc du peintre russe suprématiste, Kasimir Malevitch, conçu en 1915. Le carré du film d’Östlund symbolise à lui seul l’idéologie de l’art contemporain, voire de la modernité dont il se réclame. En vertu d’un mouvement de l’histoire et d’une loi d’égalité de toutes les perspectives et de toutes les expériences humaines, il convient d’accueillir toutes les prétentions à l’art que formulent les artistes par des procédés hermétiques et compliqués, sous peine de manquer de respect, d’ouverture d’esprit et même de compassion humaine. L’égalité entre les personnes et le respect qu’elles se doivent les unes à l’égard des autres s’unissent donc au projet de l’art contemporain, qui consacre la subjectivité radicale de l’artiste et somme le public de le suivre dans l’expression de ses lubies. Or, comme le montre le film d’Östlund, les beaux principes qui sous-tendent l’art contemporain tiennent dans le vide, comme celui que renferme le carré lumineux, car conformément à l’esprit moderne, ils ne se fondent sur rien qui leur serait étranger, la tradition, un code esthétique, le divin. D’où aussi leur extrême fragilité, ainsi que le suggère la vidéo scandaleuse qui entraîne la chute de Christian. À tout instant, le respect, l’ouverture et l’égalité, surgis de nulle part, menacent d’exploser.

Par-delà le sens de cette démission, le plus important réside dans la signification du carré qui, bienfaisant de prime abord, se révèle ensuite maléfique. Ce carré dessiné d’un trait blanc fait sans doute un clin d’œil au carré noir sur fond blanc du peintre russe suprématiste, Kasimir Malevitch, conçu en 1915. Le carré du film d’Östlund symbolise à lui seul l’idéologie de l’art contemporain, voire de la modernité dont il se réclame. En vertu d’un mouvement de l’histoire et d’une loi d’égalité de toutes les perspectives et de toutes les expériences humaines, il convient d’accueillir toutes les prétentions à l’art que formulent les artistes par des procédés hermétiques et compliqués, sous peine de manquer de respect, d’ouverture d’esprit et même de compassion humaine. L’égalité entre les personnes et le respect qu’elles se doivent les unes à l’égard des autres s’unissent donc au projet de l’art contemporain, qui consacre la subjectivité radicale de l’artiste et somme le public de le suivre dans l’expression de ses lubies. Or, comme le montre le film d’Östlund, les beaux principes qui sous-tendent l’art contemporain tiennent dans le vide, comme celui que renferme le carré lumineux, car conformément à l’esprit moderne, ils ne se fondent sur rien qui leur serait étranger, la tradition, un code esthétique, le divin. D’où aussi leur extrême fragilité, ainsi que le suggère la vidéo scandaleuse qui entraîne la chute de Christian. À tout instant, le respect, l’ouverture et l’égalité, surgis de nulle part, menacent d’exploser.

Or, le cinéaste ménage pour ses personnages des possibilités de rédemption. Dans Force majeure, Tomas rongé par la culpabilité et désarmé par le désamour qui s’est glissé entre lui et sa femme et même entre lui et ses enfants s’effondre devant sa famille sur la moquette de la chambre d’hôtel et pleure toutes les larmes de son corps. Aux pleurs intarissables du père se joignent ceux des enfants qui s’agrippent à lui, formant un trio inconsolable ; même l’épouse aigrie s’agenouille à leur côté et passe une main de réconfort. Pour sa part, Christian tente en vain de réparer l’affront que sa lettre distribuée dans l’immeuble d’un quartier populaire a causé à un garçon issu d’une famille immigrante: en lisant cette missive, les parents se persuadent que leur fils est le voleur en question. Christian ignore d’abord les demandes d’excuses réclamées par le garçon opiniâtre venu jusqu’à son domicile pour les lui adresser; le conservateur poussé dans ses derniers retranchements jettera même l’enfant en bas de l’escalier de l’immeuble, sans le blesser sérieusement cependant. Meurtri enfin par son échec professionnel, atteint par des bourrèlements de conscience, Christian cherchera à faire amende honorable. Mais il sera trop tard ; le conservateur démissionnaire apprendra d’un locataire de l’immeuble que la famille du garçon diffamé aura déménagé entre-temps, sans laisser d’adresse.

Or, le cinéaste ménage pour ses personnages des possibilités de rédemption. Dans Force majeure, Tomas rongé par la culpabilité et désarmé par le désamour qui s’est glissé entre lui et sa femme et même entre lui et ses enfants s’effondre devant sa famille sur la moquette de la chambre d’hôtel et pleure toutes les larmes de son corps. Aux pleurs intarissables du père se joignent ceux des enfants qui s’agrippent à lui, formant un trio inconsolable ; même l’épouse aigrie s’agenouille à leur côté et passe une main de réconfort. Pour sa part, Christian tente en vain de réparer l’affront que sa lettre distribuée dans l’immeuble d’un quartier populaire a causé à un garçon issu d’une famille immigrante: en lisant cette missive, les parents se persuadent que leur fils est le voleur en question. Christian ignore d’abord les demandes d’excuses réclamées par le garçon opiniâtre venu jusqu’à son domicile pour les lui adresser; le conservateur poussé dans ses derniers retranchements jettera même l’enfant en bas de l’escalier de l’immeuble, sans le blesser sérieusement cependant. Meurtri enfin par son échec professionnel, atteint par des bourrèlements de conscience, Christian cherchera à faire amende honorable. Mais il sera trop tard ; le conservateur démissionnaire apprendra d’un locataire de l’immeuble que la famille du garçon diffamé aura déménagé entre-temps, sans laisser d’adresse.