D'Astous Roger

Cinéma d’architecture

À la rencontre du génie organique de Roger D’Astous

par Marc Chevrier

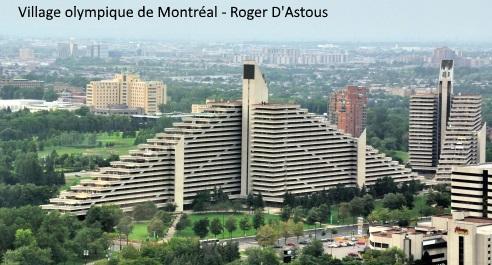

Événement rare au Québec, un film-documentaire sur la vie et l’œuvre d’un architecte québécois méconnu du grand public, Roger D’Astous, a pris l’affiche de quelques salles de cinéma en décembre dernier. Réalisé par le jeune cinéaste Étienne Desrosiers, qui s’était distingué déjà par quelques courts métrages primés, ce long métrage de près de deux heures nous fait entrer dans l’univers d’un véritable artiste dont la trajectoire fut exceptionnelle à bien des égards, dans le contexte d’une société qui a généralement accordé peu d’attention et d’importance au travail de ses architectes. Dans ce documentaire, nous sommes loin du tableau de mœurs qu’avait brossé Denis Arcand dans son film Le règne de la beauté, qui avait pour personnage principal un architecte québécois épris de beauté. Dans son travail, Desrosiers s’intéresse véritablement à un architecte réel et à son œuvre, dont on suit la genèse et l’évolution. Concepteur de nombreuses églises et de demeures privées d’une grande audace, D’Astous s’est distingué par d’autres réalisations de plus grande ampleur, comme la conception de la station de métro Beaubien, de l’hôtel Château Champlain au centre-ville de Montréal et celle, avec Luc Durand, du village olympique.

Les années de formation

En effet, né à Montréal en 1926 et formé à l’école des Beaux-Arts de sa ville entre 1946 et 1952, D’Astous n’appartient pas à la génération des Baby Boomers mais à celle qui les précède, la génération des modernistes bâtisseurs de leur siècle, et contrairement à plusieurs d’entre eux, D’Astous n’a guère éprouvé l’urgence de signifier un refus global à l’égard de la société qui l’a éduqué. Ainsi que le montre le film de Desrosiers, ayant eu le privilège d’être l’un des apprentis du grand architecte américain Frank Lloyd Wright dans l’atelier du maître, à Taliesen West au Wisconsin, D’Astous décida néanmoins de quitter l’atelier pour revenir au Québec. Le vénérable Wright, qui avait 84 ans en 1953, tenta de l’en dissuader et lui offrit même de l’embaucher. Le bouillant architecte ne se laissa pas convaincre et dit au maître que par reconnaissance à la société qui par ses sacrifices lui avait tant donné, il lui fallait à son tour restituer les dons reçus et travailler à bâtir le Québec de demain. La gratitude de D’Astous fait penser à cette maxime de l’art poétique de Roger Caillois : « Or il n’y pas de privilège qui affranchisse. Qui bénéficie de celui-là ne fait qu’assumer une responsabilité supplémentaire[1]. »

Ce fut le cours scientifique suivi au collège Mont-Saint-Louis dans les années 1940 qui éveilla la fascination de D’Astous pour les structures, à commencer par celles de l’aéronautique, intérêt qu’il reporta ensuite sur l’architecture. Si c’est à l’école des Beaux-Arts qu’il en apprit les rudiments et les techniques, dont un art resté alors très académique du dessin, c’est autre chose que D’Astous semble avoir appris au contact du chef de file de l’architecture dite « organique ». Comme l’écrit l’unique biographe de D’Astous, Claude Bergeron, au sujet de la formation dispensée par Wright : « Très vite après son arrivée au Wisconsin, il avait compris que l’objectif majeur du maître n’était pas d’enseigner à ses apprentis comment dessiner, mais plutôt de les discipliner, de les aider à devenir une meilleure personne et à découvrir par eux-mêmes des principes fondamentaux qui les guideraient dans diverses circonstances[2]. » Et d’ajouter Bergeron, D’Astous compara lui-même son apprentissage à « celui des compagnons sur les chantiers des cathédrales au Moyen Âge » et sut s’imprégner des principes de l’architecture organique pour « avoir vécu dans des espaces créés par le maître ».

Ces années de formation convenaient parfaitement à un être doué d’une personnalité généreuse, entière, très intuitive et sûre de ses moyens, qui parlait d’autorité et respirait une aisance naturelle, comme nous le montre le film de Desrosiers à travers une galerie d’entretiens faits avec des proches de D’Astous, de ses collaborateurs, de ses amis, la journaliste Francine Grimaldi et une spécialiste de l’art contemporain québécois d’où émerge peu à peu le profil riche et attachant d’un artiste passionné de beauté, qui se vouait à son métier avec ferveur. Desrosiers dépeint un homme de son temps, coqueluche des médias dans les années 1960, qui connut le grand amour ainsi que les aléas du divorce et du remariage, entouré d’artistes qu’il conviait à des méchouis estivaux presque orgiaques.

L’architecture religieuse de D’Astous et sa poésie

Mais comme chez tout artiste, une série de chances et de malchances a façonné sa carrière. Parmi ces chances il faut compter assurément la possibilité de réaliser plusieurs églises en mettant à profit le renouveau liturgique que connaissait l’Église catholique depuis la fin des années 1950 et les enseignements de l’architecture organique. D’Astous réalisa seul ou avec d’autres architectes la plupart de ses églises entre 1955 et 1963 en s’émancipant des formes traditionnelles pour aboutir à une architecture plus dépouillée, plus intérieure, qui utilise les possibilités des matériaux contemporains. Claude Bergeron résume dans son ouvrage la pensée de D’Astous sur l’architecture religieuse par cette formule: « Sublimer les besoins pour infuser à la matière la gloire de la maison de Dieu[3]. » Mais comme le remarque Bergeron, cette formule ne poussa pas D’Astous à exalter une Église opulente et triomphaliste, loin s’en faut. Il décrit la démarche de l’architecte en ces termes : « Il entend exalter la contrainte matérielle ainsi que la fonction, pour que ces deux préalables deviennent célébration et gloire. Il veut que l’une et l’autre soit élevées au-dessus de leur rang concret, s’en libèrent, pour se transformer en chant et en poésie[4] ». Le documentaire de Desrosiers donne justement à voir cette poésie, en captant la lumière zénithale qui entre par le sommet ou les rayons ambrés que filtrent les vitraux modernes latéraux d’un Jean-Paul Mousseau, comme à l’église Saint-Maurice de Duvernay à Laval, réalisée en 1961-62 avec Jean-Paul Pothier. Selon le documentaire, cette église est le chef-d’œuvre religieux de D’Astous, où, fidèle à la préférence de l’architecture organique pour les plans horizontaux, l’architecte pousse l’audace jusqu’à faire reposer l’édifice sur un arc-boutant en forme de croix couchée, mieux à même de symboliser le Christ portant sa croix d’homme mortel. Dans les églises plutôt basses de D’Astous, qui ne dépassent guère l’échelle des bâtiments environnants, la verticalité, ce qui relève de l’élan intérieur, est suggérée, non pas montrée du doigt par une ligne directive. Outre des églises, D’Astous conçut aussi le pavillon chrétien de l’exposition universelle de 1967.

« Un bâtisseur de maisons »[5]

Le film souligne aussi que la démarche architecturale de D’Astous, que ce soit pour les églises ou les maisons privées, subordonne l’extérieur du bâtiment aux exigences intrinsèques de son intérieur, en ce sens que le premier, loin d’être un habillage ostentatoire qui enveloppe une structure ou une forme dont tout procède, est l’expression, le prolongement de la disposition interne du bâtiment; en somme D’Astous part des pièces et des volumes intérieurs qui trouvent leur équilibre dans une structure et qui répondent eux-mêmes aux besoins des résidents de l’habitat, pour en fixer ensuite la forme et le revêtement externes. Chaque maison de D’Astous renferme donc son propre cosmos. Il a appliqué ce principe de subordination de l’extérieur à l’intérieur aux demeures privées qu’il a réalisées, environ 70 dans toute sa carrière, dont la première date de 1954-1955, et qui sont, à l’instar de ses églises, des sculptures habitées. En ce domaine, ce que montre très bien le documentaire, la carrière de D’Astous est intimement associée à l’ascension d’une nouvelle bourgeoisie francophone qui a le souci de se faire construire aux bords de lacs de prestige, le lac Masson dans les Laurentides ou le lac Memphrémagog dans les Cantons de l’est, ou dans les quartiers cossus de la métropole, des chalets et des demeures à la mesure de son ambition et de son statut. Ce fut l’autre chance dans la carrière de D’Astous. Qu’il s’agisse de ses premières maisons, comme celle de Fridolin Simard à l’Estérel édifiée en 1959-60 et des ultimes, telle la maison Frigon-Delorme, D’Astous ancre ses ouvrages dans des paysages magnifiques avec lesquels ils se fondent, et utilise des matériaux naturels autant que possible, en prenant parti des possibilités du relief. Si l’architecture moderne aime souvent à pratiquer l’écart avec son environnement par son abstraction et ses formes extravagantes, D’Astous, comme son maître Wright, a cherché au contraire à minimiser cet écart; les charpentes qu’il conçoit, le plus souvent en bois, deviennent, par leur simple beauté, l’ornement principal de la maison. Ces matériaux, il les trouvait partout, comme dans les fonderies de verre, d’où il récupérait des fragments qu’il encastrait ensuite pour ajouter du miroitement à ses murs. Dans la construction d’un édifice, D’Astous visait autre chose : un écosystème que l’architecte doit troubler le moins possible de ses interventions, tel un Indien apprivoisant dans les bois des forces surnaturelles dont la tranquillité devait être préservée. Comme le disait Wright lui-même, il faut que « chaque maison fasse partie intégrante du paysage où elle est située et dont elle devrait refléter l’harmonie[6]. »

Les pactes de beauté de D’Astous

Habile à capter les beautés réfractées des intérieurs d’église de D’Astous, le documentaire l’est tout autant à saisir celles qui se dégagent des intérieurs des maisons dessinées par D’Astous. L’un des aspects les plus réussis du documentaire est la série de témoignages recueillis auprès des propriétaires des maisons de D’Astous, avec lesquels l’artiste a souvent établi une grande complicité. On apprend ainsi que le hockeyeur Serge Savard est le propriétaire depuis 40 ans de la maison conçue par D’Astous et Jean-Paul Pothier pour l’humoriste Doris Lussier à Saint-Bruno. On découvre ainsi peu à peu la démarche intuitive de D’Astous, qui supposait qu’il établisse avec ses clients un pacte de confiance inconditionnelle. Arrivant sur le site d’une maison à construire, D’Astous pouvait s’asseoir quelques heures pour méditer et s’imprégner de l’esprit du lieu. Puis il faisait parler son client ou lui demandait d’écrire un journal de toutes ses activités quotidiennes; sur la base de ces confessions, il concevait ensuite la maison adaptée aux attentes du futur propriétaire, en lui demandant de s’en remettre entièrement à son jugement sans droit de regard préalable. La confiance absolue que l’architecte demandait à ses clients était du même type que celle que tout voyageur concède au pilote d’un avion. Confiance scellée par une espèce de pacte de beauté conclu entre lui et son client. D’Astous, artiste des formes et de la composition des matériaux, se doublait d’un fin psychologue.

Les grands travaux de D’Astous

Les malchances de l’artiste se comptent plutôt du côté des grands projets. Le premier, qui a lui certes apporté la notoriété internationale, est la conception de l’hôtel Château Champlain. Le documentaire révèle que le commanditaire, la compagnie de rail Canadien Pacifique connue aussi pour ses hôtels en forme de château, avait insisté, fait plutôt inusité, pour accorder la conception de l’ouvrage à des architectes locaux, et non à des firmes anglo-saxonnes. D’Astous fut l’heureux élu, mais effraya vite le commanditaire avec son projet moderniste de gratte-ciel percée de baies vitrées en demi-lune; le mécène fit même un voyage à Londres pour consulter un prestigieux architecte britannique qui donna finalement son imprimatur au projet de l’architecte montréalais. Il est quelque peu surprenant qu’un disciple de Wright se soit laissé tenter par l’édification d’un gratte-ciel, quand on songe que pour Wright, l’engouement des architectes de son pays pour cette forme élevée tenait de la « tyrannie » et d’une « sobre folie de verticalité et de vertige qui compresse les citoyens dans une concentration excessive et impossible[7] ». Le gratte-ciel n’est en lui-même qu’un empilement de boites identiques telles que Wright et d’autres architectes modernistes voulaient les déconstruire. « La boite est un symbole fasciste » déclara Wright dans une interview en 1953, à qui importait la création d’une architecture proprement démocratique. Mais à sa manière, D’Astous ne dérogea pas à ses principes; l’idée des baies vitrées en demi-lune faisait un clin d’œil aux arches néo-romanes de la gare Windsor avoisinante; c’était aussi une ingénieuse façon d’offrir une vue panoramique pour chacune des chambres par une forme imitant celle d’un balcon. Avec un peu d’imagination, on voit bien apparaître dans les quatre façades de l’immeuble des images organiques; il dresse une haute chute d’écailles ou de paupières de verre qui tombent en colonnes droites. Le projet connut néanmoins de nombreux déboires techniques et financiers; la conception intérieure du bâtiment et le parachèvement du toit échappèrent à la main du maître.

Ses déboires furent encore plus nombreux avec la réalisation du village olympique, pour laquelle il s’est associé avec un autre grand architecte de sa génération, Luc Durand, plus proche que lui des courants européens de l’architecture. S’il parvient à nous faire apprécier les qualités esthétiques du projet et ses défis techniques, le documentaire, curieusement, ne fait guère entrer le spectateur dans les intérieurs du bâtiment, qui se démarque par la combinaison de deux immeubles de forme triangulaire, qui de loin paraissent deux pyramides aplaties ou deux montagnes, et par l’alternance de coursives et de rampes de béton, dont la forme courbe empêche la neige et la pluie d’entrer. Le documentaire dit finalement peu de choses sur le cauchemar que fut pour D’Astous et son associé cette aventure olympique, qui s’avéra un immense fiasco politico-financier dont on a injustement imputé une part de responsabilité aux deux associés. D’ailleurs, la carrière de D’Astous ne fut plus la même par la suite. La crise inflationniste des années 1980 jetant à terre l’industrie de la construction, les affaires de l’architecte périclitent au point qu’il doit vendre sa maison d’Outremont pour habiter un appartement à Laval. Il meurt en 1998, oublié.

Ses déboires furent encore plus nombreux avec la réalisation du village olympique, pour laquelle il s’est associé avec un autre grand architecte de sa génération, Luc Durand, plus proche que lui des courants européens de l’architecture. S’il parvient à nous faire apprécier les qualités esthétiques du projet et ses défis techniques, le documentaire, curieusement, ne fait guère entrer le spectateur dans les intérieurs du bâtiment, qui se démarque par la combinaison de deux immeubles de forme triangulaire, qui de loin paraissent deux pyramides aplaties ou deux montagnes, et par l’alternance de coursives et de rampes de béton, dont la forme courbe empêche la neige et la pluie d’entrer. Le documentaire dit finalement peu de choses sur le cauchemar que fut pour D’Astous et son associé cette aventure olympique, qui s’avéra un immense fiasco politico-financier dont on a injustement imputé une part de responsabilité aux deux associés. D’ailleurs, la carrière de D’Astous ne fut plus la même par la suite. La crise inflationniste des années 1980 jetant à terre l’industrie de la construction, les affaires de l’architecte périclitent au point qu’il doit vendre sa maison d’Outremont pour habiter un appartement à Laval. Il meurt en 1998, oublié.

Architecture et démocratie

Une des leçons que l’on peut tirer de ce documentaire est que la grande architecture peut naître dans une petite société; les six millions d’habitants que comptait le Québec au début des années 1960 étaient largement suffisants à l’éclosion de talents comme celui de D’Astous et de ses contemporains. Une petite nation un peu moins peuplée que le Québec, la Catalogne, a étonné le monde par ses architectes, et est la seule nation d’Europe engagée depuis plusieurs générations dans la construction d’une cathédrale, la Sagrada Familia, suivant les plans du génial Antoni Gaudi. Cet essor dépend plutôt de la constance, de la qualité et la variété de la commande d’ouvrage par les acteurs privés et publics. On est frappé que D’Astous a peu construit pour l’état québécois. Qu’eussent été des écoles, des hôpitaux, des bibliothèques, des palais de justice, des édifices gouvernementaux conçus suivant l’art de Roger D’Astous? L’architecture tend naturellement à être un art oligarchique; il sert la commande des riches et des puissants depuis toujours, comme le roi de l’immobilier Donald Trump et maintenant président des États-Unis. Cette tendance peut être tempérée par la commande de l’État, qui met le génie de ses architectes au service d’ouvrages d’utilité publique, qui grandissent la dignité des œuvres communes et des usages démocratiques, au lieu d’étaler le nom et les vertus de ses commanditaires. La carrière de D’Astous est typique de celle d’un artiste abandonné ou boudé par les pouvoirs publics, qui répond essentiellement à la petite et grande commande privée de son temps. En ce sens, le type d’architecture que produit une société est révélateur de l’état de sa démocratie, comme l’a théorisé le sociologue Michel Freitag[8]. De la démocratie athénienne est né après tout, sous Périclès, le Parthénon. Au Québec, c’est en construisant des églises que D’Astous a démocratisé l’architecture de son temps.

La commande publique, entre concours formel et discrétion éclairée

Par ailleurs, le documentaire de Desrosiers montre aussi un autre aspect problématique de toute commande d’ouvrage. L’architecte ne travaille jamais seul, son travail est la rencontre de deux intentions, celle d’un client qui a ses attentes, sa psychologie, sa philosophie, sa sensibilité, et celle d’un artisan censé être capable de traduire cette première intention dans le langage de l’architecture sans renoncer à ses propres exigences. On comprend que dans un contexte démocratique, on ne peut laisser la commande publique au hasard. D’où la nécessité des concours d’architecture, trop peu répandus au Québec, requis pour enrayer le favoritisme et la corruption, standardiser vers le haut les cahiers de charge techniques, contrôler les coûts et éviter que la commande ne soit monopolisée par quelques firmes. Cependant, il faut quand même laisser une place à la commande discrétionnaire éclairée, car les ouvrages publics doivent aussi être le fruit de rencontres entre des êtres liés, dans une communauté d’intelligence et de sensibilité, par un pacte de confiance réciproque.

Beauté des collines, beauté des monts

Il y a deux types de beauté, il y a celle des collines, puis celle des monts. La première est la beauté réconfortante que l’on côtoie dans le quotidien auprès d’objets familiers adaptés à nos besoins et à nos manies, qui nous réchauffent, nous cajolent, nous apaisent; l’autre, plus âpre et plus difficile à apprivoiser, est celle des sommets, et se conquiert par les efforts de l’escalade ou par l’ascèse, au risque de donner le vertige et le sentiment de perdre pied. La première nous assoit dans le monde, la deuxième nous déboussole; on trouve un bonheur rassasiant dans les collines, une joie athlétique sur les monts. Pierre Vadeboncoeur a d’ailleurs bellement écrit : « La joie est […] située à une hauteur où nulle menace ne peut l’atteindre. […] Le bonheur suppose que les principales conditions dont l’homme relève par suite de ses besoins sont remplies[9]. » Il y a de nombreuses années, j’ai assisté à un colloque international se déroulant dans une somptueuse demeure conçue par Wright lui-même, la maison « Wingspread », sise à Racine au Wisconsin. Devenue un centre de conférences, elle avait réuni pour l’occasion des personnalités québécoises des mondes économique et politique. Sur les visages de plusieurs d’entre elles se lisait un mélange de stupeur et d’émerveillement devant la beauté des lieux, qui portaient la marque de Wright dans le moindre de leurs détails. À l’heure du repas, servi cérémonieusement dans le salon principal, beaucoup des conversations portaient sur la maison elle-même. L’un des attablés dit à peu près ceci : je ne pourrai pas vivre dans une aussi belle maison, c’en est intimidant. C’est que le grand art de Wright combine les deux types de beauté, la rondeur des collines et les arêtes escarpées des monts. Et il y a fort à parier que les œuvres de Roger D’Astous sont de la même trempe. Sachons gré au cinéaste Étienne Desrosiers de l’avoir révélé au grand public. Chapeau!

Marc Chevrier

Pour en savoir plus sur Roger D’Astous et son œuvre :

Le site Images Montréal offre de nombreuses photographies de plusieurs des œuvres de l’architecte : http://www.imtl.org/architecte_montreal.php?architecte=roger_d_astous .

On consultera cette petite notice de la société d’histoire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d’Éstérel : http://www.shsme.org/roger.htm .

La paroisse de Notre-Dame-Champs fournit quelques clichés sur la construction de son église :

http://www.notre-dame-des-champs.org/histoire/eglise~nddc.htm .

Une analyse savante d’une église de D’Astous et de Pothier sauvée de la démolition :

On lira une publication de DOCOMOMO sur la première église conçue par D’Astous : http://docomomoquebec.ca/upload/files/bulletins/ancien_bulletin_06.pdf .

Roger D’Astous fait partie des 50 artistes qui ont été honorés en 2011 du titre de « grands artisans » de la révolution tranquille à l’occasion du 50e anniversaire du ministère des Affaires culturelles du Québec. http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/532122/medailles-artisans-revolution . Reconnaissance tristement tardive et posthume. En fait, un hommage plus décent que ce ministère pourrait lui faire est de s’assurer de la conservation des églises et des maisons qu’il a réalisées et de baptiser l’un de ses bâtiments administratifs du nom de l’architecte.

[1] Roger Caillois, Art poétique, Paris, Gallimard, 1958, p. 42.

[2] Claude Bergeron, Roger D’Astous architecte, Québec, Presses de L’université Laval, 2001, p. 21.

[3] C’est le titre du chapitre 3 de l’ouvrage de Bergeron.

[4] Ibid., p.130.

[5] Bergeron disait de l’architecte qu’il est « un bâtisseur de maisons avant tout ».

[6] Frank Lloyd Wright, L’avenir de l’architecture, tome 1, Paris, éditions Denoël/Gonthier, 1982, p. 10.

[7] Ibid., p. 153.

[8] Michel Freitag, Architecture et société, Montréal, Éditions Saint-Martin, Bruxelles, La lettre volée, 1992.

[9] Pierre Vadeboncoeur, « La joie », dans La ligne du risque, Montréal, La bibliothèque québécoise, 2010, p. 91.