Une vie pour l'enfant

Cette réflexion résulte de la rencontre de deux indignations: devant le fait que le nombre de suicides d'enfants s'accroît et devant l'opinion, quasi unanime, selon laquelle un être humain, jeune ou vieux, peut impunément regarder et entendre n'importe quoi. Mes lectures récentes sur les neurones miroir m'ont incité à transformer ma seconde indignation en une hypothèse pour expliquer l'objet de la première.

En France, le suicide des jeunes, des enfants en particulier, est à l'ordre du jour en ce moment. Au Québec il s'agit là d'un sujet de préoccupation majeur depuis une vingtaine d'années. Dans le rapport qu'il vient de remettre à l'État français, le psychiatre Boris Cyrulnik met en cause l'isolement résultant de la rupture des liens avec la famille, la communauté, le quartier. On reconnaît là les lieux d'appartenance, d'enracinement de l'être humain.

L'appartenance est un lien lui-même vivant avec une réalité vivante. On n'appartient pas à une maison purement fonctionnelle, ni à un robot japonais de compagnie, ni à une mère dont la présence absente s'apparente à celle d'un robot.

Nos sens jouent ici un rôle déterminant. Ils sont nos racines dans les réalités vivantes qui nous entourent. Si ces réalités n'existent pas en qualité et en quantité suffisantes, ces racines se dessèchent. C'était jadis un mal sans remède autre que la migration vers des lieux plus vivants. Mais dans le contexte actuel on peut substituer aux racines desséchées des fils par lesquels on se rattache à des réalités virtuelles, celles des médias, qui ont les apparences de la vie sans en avoir la présence réelle. Ces apparences de la vie sont souvent si attrayantes, si trompeuses, aux yeux des jeunes surtout, qu'ils les préfèrent à des présences réelles existant dans leur milieu. C'est ainsi que les meilleurs parents du monde peuvent avoir des enfants qui leur préfèrent les apparences des médias. Tel est le contexte dans lequel les jeunes se suicident en ce moment ou ce qui est encore plus inquiétant renoncent à la vie de diverses manières moins radicales ...et si indolores qu'elles passent inaperçues

Un être humain qui se laisse tomber prématurément de l'arbre de la vie, ce malheur est si opposé à ce qu'on sait par expérience de l'enfant et de son attachement à la vie, qu'on est tenté d'y voir une fatalité et de baisser les bras, ce contre quoi Cyrulnik s'élève avec raison. Un cercle d'amis, fût-il créé artificiellement par un animateur social, peut devenir pour un enfant un point d'appartenance analogue à ces points d'eau qui assurent la vie d'une petite communauté en haute montagne.

La prévention lointaine est encore plus importante car en plus de retenir dans la vie ceux qui n'y tiennent que par un fil, elle accroît la vitalité de tous ceux, des millions peut-être, qui se sont engagés sur la pente du déracinement. Elle consiste à multiplier les points d'appartenance et d'abord à protéger ceux qui existent déjà, à éviter par exemple de démolir un vieux quartier pour y faire passer une autoroute ou à éviter que les enfants ne passent trop tôt et trop vite de l'orbite familiale à celle de la toute puissante industrie de la distraction, dont le mobile dominant n'est pas l'éducation mais le profit.

La prévention lointaine est encore plus importante car en plus de retenir dans la vie ceux qui n'y tiennent que par un fil, elle accroît la vitalité de tous ceux, des millions peut-être, qui se sont engagés sur la pente du déracinement. Elle consiste à multiplier les points d'appartenance et d'abord à protéger ceux qui existent déjà, à éviter par exemple de démolir un vieux quartier pour y faire passer une autoroute ou à éviter que les enfants ne passent trop tôt et trop vite de l'orbite familiale à celle de la toute puissante industrie de la distraction, dont le mobile dominant n'est pas l'éducation mais le profit.

Dans l'Âme désarmée, Allan Bloom raconte comment, à partir de 1945, l'industrie américaine de la musique s'est attaquée au lucratif marché d'une jeunesse qui pour la première fois dans l'histoire avait de l'argent de de poche. Ce phénomène s'est étendu depuis à tous les aspects de la vie des jeunes . S'il faut indiquer sur les paquets de cigarette que le tabac est mortifère, à plus forte raison, car c'est l'âme des enfants qui est en cause, ne faudrait-il pas répéter sur tous les écrans un message du genre: Une heure d'écran, une heure dans la nature ! (Photo, Jocelyne Coupaud, Artelista, une mère vietnamienne et son enfant.)

Il existe une autre prévention, nous l'appellerons la prévention profonde, à laquelle nous devrions consacrer encore plus de réflexion et de ressources qu'à la prévention lointaine. Elle consiste à prendre au sérieux une vérité d'expérience qui allait de soi pour les anciens : nous devenons ce que nous voyons. L'enfant qui ne voit autour de lui que les appareils électriques de la maison, les machines inter galactiques et les robots des films de science fiction ou de la publicité télévisuelle et enfin des visages humains ayant perdu leur expressivité sous l'effet du botox, lorsqu'il est suicidaire, séduit par la mort, ne peut que conclure qu'elle consiste à se débrancher.

Mais comment démontrer que nous devenons ce que nous voyons ? J'ai fait mille fois la marche à un kilomètre de chez moi, vers le sommet d'une colline d'où je peux contempler l'ensemble du paysage avec à l'horizon le mont Orford, puis au loin, les prés et les forêts qui descendent vers le lac Massawipi, Chaque fois que j'atteins ce sommet, le sentiment de plénitude que j'éprouve me confirme que je ne fais pas cette promenade en vain, que l'harmonie du paysage me pénètre et me transforme peu à peu. Mais je sais bien aussi que je ne pourrai jamais faire la démonstration de cette intime certitude, qu'il s'agit en réalité d'un acte de foi dans la vie.

Hélas ! Mon impuissance à démontrer ma certitude n'enlève rien à la douleur que j'éprouve devant le spectacle de tel jeune qui passe dix heures par jour à regarder de monstrueuses machines dans des jeux vidéo ou des films de science fiction ou de tel enfant de quatre ans qui regarde chaque matin des dessins grossièrement animés. Et je reprends mon bâton de pèlerin de l'impossible à démontrer.

Voici donc, non pas une chaîne de raisons, mais un cheminement par des étapes hétéroclites qui convergent vers une même conviction : nous devenons ce que nous voyons.

Tout commence par des lectures de jeunesse de trois auteurs tournés vers le réel et vers la vie : Lewis Mumford, René Dubos et Gustave Thibon, tout se termine par une réflexion sur les neurones miroir, lesquels selon de nombreux savants prouvent que nous devenons ce que nous voyons.

Le sens de la vie passe par les sens

Lewis Mumford, le grand historien et philosophe de la cité, a écrit des pages admirables à ce sujet. Eeprésentez-vous une grande fête dans la Florence du quatorzième siècle. Écoutez les sons, respirez les parfums, laissez-vous enchanter par les couleurs des costumes, des fleurs et des fruits. «La vie s'épanouit dans cette dilatation des sens; sans elle le rythme du pouls est plus lent, le tonus musculaire plus bas, la tenue manque d'assurance, les plus subtiles nuances du regard et du toucher sont abolies, le goût de vivre lui-même est vaincu. The will to live itself is defeated.»

L'homme victime de son hyper adaptabilité

L'adaptabilité de l'être humain fascinait René Dubos : hier coureur des bois, demain cosmonaute. Mais à quel prix ? Quel est, se demandait René Dubos, l'envers de cette extraordinaire adaptabilité qui est pour les humains un avantage indiscutable par rapport aux autres espèces? Il y a, répond-il en substance, une faille au centre de notre être telle que nous nous adaptons biologiquement à ce qui nous fait du mal humainement, ce qui a pour effet de nous inciter à nous résigner à ce mal.

« La menace redoutable que l'adaptabilité fait peser sur nous quand elle s'applique à notre espèce, dans un contexte purement biologique, consiste en ceci qu'elle implique une acceptation passive de situations qui, en réalité, ne constituent pas un bien pour l'humanité. Les critères admis sont ceux qui correspondent au type d'existence humaine le plus inférieur et ceci tout simplement pour que l'humanité demeure dans une paix qui est en réalité une léthargie. Le ''milieu idéal'' tend à devenir celui où l'homme jouit du confort matériel, mais oublie peu à peu les valeurs qui donnent tout son prix à la vie humaine.» 1

Un homme né dans la savane africaine dans une culture apparentée à celle de ses lointains ancêtres peut, à vingt ans, piloter un avion supersonique, vivre dans une ville bruyante et polluée, passer dix heures par jour devant un écran cathodique. René Dubos traite longuement de cette question dans L'homme et l'adaptation. Il s'intéresse en particulier à ce qui passe dans notre organisme quand nous regardons un match de football ou de hockey à la télévision. Il est clair, le stress que nous éprouvons en est la preuve, que les comportements agressifs d'un joueur que nous percevons comme un ennemi, déclenchent en nous des réactions de fuite ou d'agression. Pendant que nous sommes dans notre salon, à regarder ce qui nous semble être un spectacle, notre organisme est dans son habitat primitif, mais il ne pourra pas hélas! aller au bout du mouvement qui s'ébauche ainsi en lui. D'où un stress qui, dans certaines conditions, quand par exemple l'équipe nationale de soccer participe à un tournoi mondial, peut provoquer une crise cardiaque. » C'est ce qu'a révélé récemment une étude intitulée «Cardiovascular Events during World Cup Soccer », parue dans le New England journal of medicine le 31 janvier 2008.

René Dubos, faute d’études de ce genre, s'est limité en 1973 dans l'Homme et l'adaptation, à ce commentaire plein de bon sens et de sagesse: « L'avortement de l'acte, après que l'organisme a accompli sa préparation physiologique et métabolique, constitue une expérience biologique perturbatrice souvent frustrante et vraisemblablement nocive. »2

Dans la vie moderne, mille stimuli différents peuvent provoquer un pareil avortement de l'acte: les images plus ou moins pornographiques, les annonces de produits alimentaires qui stimulent l'appétit sans pouvoir le satisfaire, la voiture conçue pour pouvoir atteindre la vitesse de 200 km/heure alors que la limite de vitesse autorisée est de 100 km/heure. Le phénomène atteint des proportions telles qu'on est dans l'obligation de se demander si ce qu'on appelle communément l'avortement, en en faisant ainsi un cas isolé, n'est pas étroitement lié à toute une atmosphère d'avortement.

Surenchère médiatique, dépérissement affectif

Gustave Thibon, un philosophe bien enraciné dans le paysage méditerranéen, fait ici écho au biologiste René Dubos. «Qui trop embrasse mal étreint. Cela est vrai aussi dans l'ordre des sentiments. Il n'est pas plus possible à un homme de répondre à toutes les excitations affectives que d'apprendre toutes les sciences ou de faire tous les métiers.»

Si les hommes n'ont eu aucune peine à accepter leurs limites dans la connaissance des métiers et à plus forte raison des sciences, ils semblent incapables de limiter les excitations affectives auxquels ils s'exposent. La chose était déjà manifeste dans les villes européennes de la décennie 1930, moment où a été écrit le texte que nous commentons. Se sont ajoutés depuis, outre les avions et les satellites dans le ciel, la télé dans les maisons, les jeux vidéo, Internet, les réseaux sociaux virtuels, tout cela offert à des jeunes sans défense devant leur propre adaptabilité et, par conséquent capables de réagir à deux ou trois stimuli en même temps : parler au téléphone à une personne, envoyer des textes à une seconde et écouter de la musique.

Il n'est pas exclu que dans certaines conditions cette polyréaction développe l'attention. Dans la vie dure à laquelle l'évolution a préparé notre espèce, il arrivait fréquemment qu'il faille réagir à trois dangers à la fois. Le risque se trouve dans le nombre et le caractère artificiel des excitations :«Il ne s'agit pas, écrit Thibon, de s'engager dans une banale diatribe contre la technique. Les excitations issues du milieu urbain, des instruments inventés par l'homme, des produits de la civilisation en général peuvent provoquer, dans une nature saine, des réactions parfaitement humaines en intensité et en qualité. Qu'on songe aux premières émotions d'un conducteur d'auto ou d'avion par exemple. Mais, pour goûter ces émotions, pour répondre humainement aux excitants artificiels, il faut posséder un capital vierge de vie cosmique - ces vastes réserves de fraîcheur et de profondeur que créent dans l'âme la communion étroite avec la nature, la familiarité avec le silence, l'habitude des paisibles cadences d'une activité accordée aux rythmes primordiaux de l'existence. Les premiers contacts des paysans avec les merveilles de la technique (électricité, automobile, cinéma, etc.) sont nimbés d'une ivresse qu'un civilisé accompli n'est plus même capable de concevoir. La résonance est profonde parce que l'âme n'est pas encombrée.

Pour que l'homme reste un homme au sein du factice de l'existence urbaine, il faudrait que chaque excitation artificielle (j'excepte celles auxquelles il est possible de répondre par de simples gestes réflexes) puisse être reçue dans un esprit suffisamment alimenté par la réflexion individuelle et le contact avec l'intime réalité du monde; il faudrait que l'équilibre s'établît entre les dépenses causées par les excitations et les recettes de la vie intérieure ; il faudrait par conséquent que les excitations soient sévèrement filtrées et raréfiées.

Mais, en fait, c'est le contraire qui se produit. L'humain est de plus en plus débordé d'excitations et de plus en plus séparé des sources cosmiques et spirituelles de la richesse intérieure. Il n'a plus d'âme à prêter aux réactions innombrables que l'ambiance lui arrache : tiraillé, sollicité en tous sens, il se réfugie sur le seul plan où ses capacités de réaction soient presque indéfinies: celui de l'automatisme et du rêve. Nous verrons plus loin que les neurones miroir inspirent un diagnostic semblable à ….un spécialiste des neurosciences.»

La maîtrise de soi passe par la maîtrise de son regard, la custodia oculorum.

Ces idées qui m'habitent depuis longtemps constituent le filtre à travers lequel j'interprète les rapports de l'homme avec le réel et avec les médias, ces intermédiaires entre le réel et nous. Mais si fortes et si vivantes qu'elles soient en moi, elles ont mis beaucoup de temps à constituer un contrepoids à un opinion omniprésente aujourd'hui: à savoir qu'on peut regarder et entendre impunément n'importe quoi.

«Il est devenu difficile, écrivait Illich , d'évoquer cette maîtrise du regard ou de comprendre une vision bien éduquée comme un élément de la vertu: l'homme moderne saisit mal qu‘il puisse y avoir un bon et un mauvais usage des yeux.» «Mes étudiants, ajoutait-il s'imaginent avoir le crâne équipé d'un caméscope binoculaire et ne peuvent concevoir la formation du regard qu'en termes d'amélioration technique de leur rythme de digestion digitale.»3

Mais il n'en a pas toujours été ainsi Si les yeux de l'homme n'ont guère changé, son regard a été marqué par la culture et l'histoire. Dans l'antiquité et dans la chrétienté, jusqu'à la Renaissance on l'a assimilé au toucher.On le considérait comme un bras extensible et rétractile pouvant toucher l'objet visé et en ramener l'image dans l'œil. Il fallait par conséquent apprendre à la maîtriser comme on devait apprendre à maîtriser le toucher. Aujourd'hui le voyeur typique réfléchit un peu avant de toucher les femmes qu'il se plaît à voir nues en spetacle. Son regard n'a pas été éduqué, son toucher l'a été.

Un ascète grec ou chrétien du Moyen Âge ne dissociait pas ainsi les deux sens. «Ouvrez n'importe quel vieux livre sur l'ascétisme, écrit Illich et vous verrez que la custodia oculorum, la maîtrise des yeux, y fait toujours l'objet d'un chapitre important, où l'on vous explique qu'il faut éviter à nos yeux certains spectacles, qui ne sont pas ceux de la vision intérieure mais bien ce que les Grecs nommaient le phantastikon, englobant les rêves, les apparitions et les illusions suscitées par le désir. »4

On sait aussi l'importance qu'on attachait dans l'antiquité, chez les stoïciens en particulier au fait de bien choisir ce qu'on laissait pénétrer en soi. «Les choses dit Marc-Aurèle n'ont, par elles-mêmes, pas le moindre contact avec l'âme.» C'est l'âme qui décide et des choses qui peuvent entrer en elles et de l'opinion qu'elle s'en formera et de l'effet qu'elles auront sur elles. «Les choses, précise Marc-Aurèle, n'ont pas accès à l'âme. Elles ne peuvent ni la modifier ni la mettre en mouvement, elle se modifie et se met en mouvement elle-même.»

C'est la pensée d'une longue époque : le regard est actif comme l'âme. Chose que nous sommes en droit aujourd'hui de considérer comme une loi de la vie parce qu'elle est conforme au principe de clôture. La cellule est en effet entourée d'une membrane dont la fonction est de filtrer ce qui entre elle et ce qui en sort.

On ne ressort pas indemne de tout ce qu'on regarde

En sommes-nous tous réduits en 2011 à n'être plus que des têtes lectrices de surfaces aimantées en binaire ? Il subsiste de notables exceptions à cette règle, dont Alexandre Jollien, que j'ai découvert au terme d'une recherche sur : ''nous devenons ce que nous contemplons'' dans une vidéo très émouvante intitulé Aristote, la vertu qui libère ; on y apprend qu'un américain de 19 ans a bien besoin d'être libéré puisqu'il a vu 40 000 meurtres. Jollien reprend les grands thèmes de l'ascèse avec conviction. Il faut, dit-il être vigilant, se méfier de ce qu'on regarde. On ne ressort pas indemne de tout ce qu'on regarde. Puis après avoir repris une pensée de Plotin,«mon âme est ce qu'elle contemple» il ajoute, citant les pères du désert : «Demande à ton âme avant d'accepter une idée, si cette idée est l'amie de ton âme». Ce qui vrai de l'idée l'est aussi de l'image.

Voilà, dira-t-on, un discours touchant qu'on écoute avec d'autant plus de bienveillance qu'on est au fond persuadé qu'il ne s'applique pas aux hommes d'aujourd'hui ; il suppose en effet une conception de Dieu, de l'âme et de la beauté dont la science a éloigné bien des gens Mais voilà que cette science réhabilite aussi la custodia oculorum, tout en apportant une confirmation aux diagnostics de Mumford, de Dubos et de Thibon. Dans les résultats de recherche sur Internet c'est aux Neurones miroir, plutôt qu'à Platon et à Plotin qu'est d'abord associée l'expression nous devenons ce que nous voyons. Pourquoi ? Tout a commencé par une découverte aléatoire dans un laboratoire de Parme en 1995.Giacomo Rizzolatti y observait les modifications du cerveau d'un singe à l'occasion de la prise d'une cacahouète, dans le cadre d'une étude sur les neurones moteurs. À chaque prise, un réseau de neurones s'allumait. Puis un jour, le chercheur prit une cacahouète dans ses mains alors que le singe était à ses côtés et, à sa grande surprise, il vit s'allumer les mêmes neurones dans son cerveau. Une première conclusion s'imposait : les mêmes cellules ont deux fonctions, une première motrice, et une seconde que l'on pourrait qualifier de mimétique. Ce qui explique nos réactions quand nous regardons un match de football sur un écran : nous nous identifions à tel ou tel joueur en mimant ses mouvements. Éprouver de l'empathie pour l'autre c'est l'imiter.

Voilà, dira-t-on, un discours touchant qu'on écoute avec d'autant plus de bienveillance qu'on est au fond persuadé qu'il ne s'applique pas aux hommes d'aujourd'hui ; il suppose en effet une conception de Dieu, de l'âme et de la beauté dont la science a éloigné bien des gens Mais voilà que cette science réhabilite aussi la custodia oculorum, tout en apportant une confirmation aux diagnostics de Mumford, de Dubos et de Thibon. Dans les résultats de recherche sur Internet c'est aux Neurones miroir, plutôt qu'à Platon et à Plotin qu'est d'abord associée l'expression nous devenons ce que nous voyons. Pourquoi ? Tout a commencé par une découverte aléatoire dans un laboratoire de Parme en 1995.Giacomo Rizzolatti y observait les modifications du cerveau d'un singe à l'occasion de la prise d'une cacahouète, dans le cadre d'une étude sur les neurones moteurs. À chaque prise, un réseau de neurones s'allumait. Puis un jour, le chercheur prit une cacahouète dans ses mains alors que le singe était à ses côtés et, à sa grande surprise, il vit s'allumer les mêmes neurones dans son cerveau. Une première conclusion s'imposait : les mêmes cellules ont deux fonctions, une première motrice, et une seconde que l'on pourrait qualifier de mimétique. Ce qui explique nos réactions quand nous regardons un match de football sur un écran : nous nous identifions à tel ou tel joueur en mimant ses mouvements. Éprouver de l'empathie pour l'autre c'est l'imiter.

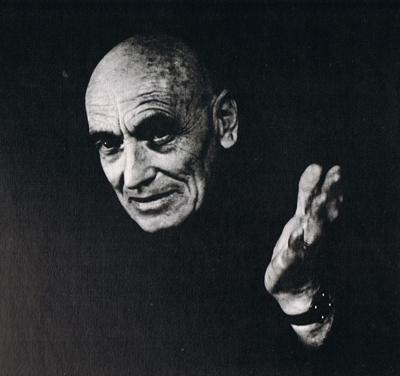

La porte s'ouvrait ainsi sur un grand nombre d'hypothèses aussi intéressantes les unes que les autres. Dans une vidéo de vulgarisation Patrice Van Eersel en présentent quelques-unes. Nous vivons pour la plupart dans des grandes villes. Chaque jour dix, vingt itinérants éveillent notre compassion, mais il nous est impossible d'accorder à chacun l'attention qu'il mérite, l'action ne suit pas le sentiment qui l'appelle. Chaque jour aussi nous passons plus de trois heures devant la télévision, la séparation entre nos sentiments et nos actes est encore plus fréquente dans ce as. La situation s'aggrave encore dans le cas des téléphones dits intelligents et des médias sociaux. Pour que le cycle sentiment-action s'accomplisse, la présence réelle est requise. C'est ainsi que les neurosciences donnent raison à Mumford, Dubos, Thibon, de même qu'à Illich, à Jollien et aux ascètes de l'antiquité et des premiers siècles chrétiens. Vous voulez disposer votre enfant à la sagesse, faites-lui voir le visage de Marc-Aurèle, il lui sera toujours loisible de faire correspondre des actes aux sentiments généreux qui s'éveilleront en lui. Nous devenons la chose que nous voyons puisque nous l'imitons, mais à la condition qu'elle soit vivante, d'une vie à laquelle l'œuvre d'art peut participer mais non la machine.

Le spectacle des machines s'ajoutant à la multitude de réactions avortées chaque jour conduit à la limite au suicide. La mort étant une séparation des fonctions que la vie unit, il ne faut pas exclure que chaque séparation de la fonction mimétique et de la fonction motrice soit une petite mort.

1-René Dubos, Man Adapting, New Haven, Yale University Press, 1973, p. 29. L'homme et l'adaptation, Paris, Payot, 1973.

2-René Dubos, L'homme et l'adaptation, Payot 1973, p.273.

3- I van Illich, La perte des sens, Fayard, Paris 2004. Surveiller le regard à l'heure du show, Conférence inaugurale de la grande rencontre internationale d'«Interface x, qui s'est tenue à Hambourg le 19 janvier 1993, p.205.

4-Ivan Illich et David Cayley, « La corruption du meilleur engendre le pire », Actes Sud 2007, p.156.