Les maîtres ont une histoire

Regroupés en corporation, les maîtres écrivains voyaient leurs monopoles menacés par ces écoles pour les pauvres qui feront bientôt l'envie des riches. Au lieu de réviser leurs méthodes surannées pour mieux répondre à la demande sociale, ils ont fait du lobbying auprès du roi et multiplié les procès contre les maîtres privés et contre les Frères des écoles chrétiennes: «Ces procès, même quand ils les gagnent, sont perdus d'avance : car c'est précisément contre eux, gardiens d'un art oligarchique, que la société urbaine se donne les instruments d'une pédagogie de masse.»9

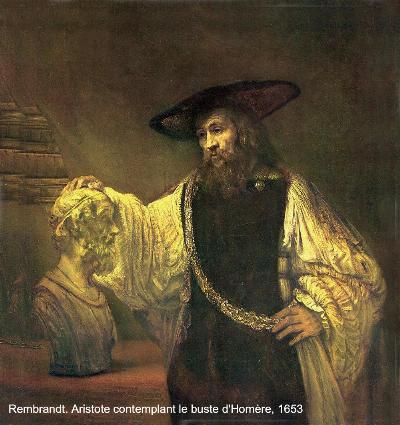

On peut présumer que les populations ont toujours voulu recruter les meilleurs représentants de leur génération. L'exemple a été donné par la Grèce ancienne, où les maîtres dans l'enseignement supérieur s'appelaient Pythagore, Socrate, Platon, Aristote, Protagoras, Isocrate, tous des personnalités qui n'avaient rien à envier aux plus grands artistes, Sophocle ou Phidias, ou aux plus grands chefs politiques ou militaires, Thémistocle, Périclès. Sapho, l'une des rares femmes dont on connaisse l'œuvre éducative, était du même niveau.

Il y a tout lieu de croire que les maîtres des premiers niveaux étaient choisis avec le même soin. Comment eût-il pu en être autrement dans cette Grèce tout entière orientée vers la vertu et l'excellence ? Cette démocratie, dira-t-on, était bien aristocratique. L'objection est connue. La leçon à retenir n'en est pas moins importante : la meilleure démocratie est celle dont les citoyens ont reçu une éducation aristocratique, centrée sur les obligations plutôt que sur les droits. C'est un tel citoyen, illustré par Cincinnatus, que les philosophes du XVIIIe siècle, Rousseau en tête, donnèrent en exemple aux révolutionnaires français et américains. Cincinnatus (qui a donné son nom à la ville de Cincinnati aux États-Unis) est ce paysan aristocrate qui a accepté tous les pouvoirs le temps de sauver sa patrie en danger pour ensuite retourner à sa charrue et redevenir simple citoyen de la République romaine. Dans nos écoles, l'accent est mis sur les droits, non sur les obligations. C'est là une autre cause de la crise actuelle.

Nous parlions des maîtres. Dans la Rome impériale, si les familles aristocratiques pouvaient avoir des précepteurs de la classe d'Épictète, qui étaient souvent comme lui des esclaves grecs affranchis à des degrés divers, le peuple, lorsqu'il eut accès à des écoles dut se satisfaire de maîtres mal payés, maltraités et méprisés, ce qui les obligeait à recourir à une discipline de fer pour obtenir le respect de leurs élèves.

En Europe, à l'époque du grand essor de l'éducation et déjà au Moyen Âge, l'Église sut attirer dans ses rangs des personnalités de premier ordre dont elle faisait ensuite des professeurs. Ce fut la vocation propre de plusieurs grands ordres religieux, dont les Dominicains et les Jésuites et les Frères des écoles chrétiennes. Le succès des écoles tenues par cette dernière communauté, fondée par Jean-Baptiste de La Salle, est d'autant plus intéressant que, pour ces écoles destinées aux pauvres, on choisissait les maîtres avec le plus grand soin et on leur donnait une excellente formation. Le fondateur était lui-même non seulement un prêtre, mais un docteur en théologie qui aurait pu prétendre aux plus hautes fonctions dans l'Église. S'il n'a pas voulu que ses recrues deviennent prêtres, ce n'est pas parce qu'elles n'en avaient pas la capacité intellectuelle mais parce qu'il voulait que ses maîtres se consacrent entièrement à leur métier d'éducateur. Pour les prêtres, l'enseignement n'était qu'une fonction parmi d'autres et souvent la moins importante à leurs yeux. Quant aux maîtres laïcs des paroisses, ils étaient les assistants des curés, ils devaient sonner les cloches, chanter à la messe et accomplir bien d'autres petites tâches. Ils étaient en plus pères de famille. La sélection, la formation, le temps, la disponibilité, le dévouement, on était bien près de la formule idéale pour les petites classes. D'où la multiplication des communautés enseignantes, dont le Québec bénéficiera à son heure. C'est d'ailleurs un membre de l'une de ces communautés, Jean-Paul Desbiens, un frère Mariste, qui sera le principal artisan de la réforme des années 1960 au Québec.

Ces religieux, pères ou frères, n'étaient pas sans défaut. Leur formation n'était pas toujours à la hauteur des progrès de la science. Le Québec, collectivement a porté un jugement sévère sur eux. Trop sévère ? Nous ne pouvons pas débattre d'une si vaste question ici. Disons seulement qu'on les jugeait, eux et leurs collègues laïcs formés dans les Écoles normales, non par comparaison avec des maîtres réels qui eussent réussi mieux qu'eux mais par rapport aux maîtres idéaux qu'on allait bientôt former dans les facultés de Sciences de l'éducation. Car entre temps l'éducation était devenue une science, une chose qui garantit le succès et le progrès à ceux qui la pratiquent adéquatement, tandis que dans l'art le succès, jamais assuré, dépend de mille facteurs, dont l'inspiration et le dévouement pour ce qui est de l'éducation. L'attente ainsi créée dans la population était démesurée. La déception sera amère.

Les premières victimes de cette pensée magique seront les maîtres eux-mêmes qui auront cru qu'avec leur science et les nouveaux moyens techniques mis à leur disposition, ils auraient une vie heureuse dans l'enseignement.

La tâche de l'État qui devait, de concert avec les commissions scolaires, assurer un complément de formation aux maîtres en place et en recruter de nouveaux rapidement et en grande quantité n'allait pas être facile. Favorisée par une économie encore rurale l'Église avait particulièrement bien réussi sur ce plan. Dans la plupart des collèges classiques du Québec, à partir de 1950 surtout, on était sûr d'avoir comme professeurs les plus brillants représentants de leur génération. Après les avoir recrutés, l'Église assurait leur formation supérieure, qui pouvait durer dix ans dans le cas des jésuites et, si nécessaire, usait de son autorité pour s'assurer qu'ils fassent carrière dans leur région d'origine. Les religieux et les religieuses enseignants avaient fait, dans bien des régions, un travail équivalent pour ce qui est de l'enseignement primaire et secondaire publics.

L'État, recruteur d'enseignants suite à la Révolution tranquille, dut affronter la concurrence d'un marché dont il avait lui-même favorisé l'essor, en plus de la concurrence qu'il se faisait à lui-même en créant des postes de fonctionnaires souvent plus intéressants qu'une carrière d'enseignant. Il aurait pu, imitant la France, recourir à un système de concours donnant accès à des postes prestigieux et offrir le choix des meilleures écoles aux plus forts. Il ne l'a pas fait.

Les conditions de travail qu'il offrait aux enseignants étaient raisonnables, mais les autres choix de carrière possibles présentaient autant sinon plus d'avantages.

Certes, il y eut un pourcentage significatif de premiers de classe qui choisirent l'enseignement comme carrière après la réforme, mais la tendance générale était bien différente. Dès le cégep, il devenait clair que l'orientation vers les sciences de l'éducation était le choix de ceux et celles qui n'avaient guère de chances d'être admis dans les autres facultés.10

La guerre des éteignoirs, scène II

Jusqu'en 1994, date à laquelle la nouvelle loi sur la formation des maîtres, appelée loi Chagnon, fut votée, les facultés de Sciences de l'éducation, pour expliquer leur statut de faculté de dernier choix, pouvaient invoquer l'excuse des circonstances dans lesquelles elles avaient été créées et d'une crise de l'éducation ayant bien d'autres causes que la formation des maîtres. Elles n'ont plus ces excuses. Avant la loi Chagnon, un certificat d'un an suffisait à un titulaire de baccalauréat spécialisé, de maîtrise ou de doctorat pour devenir enseignant. Ces spécialistes dans une discipline doivent désormais s'inscrire à un baccalauréat de pédagogie de quatre ans pour avoir le droit d'enseigner au secondaire. Dans ce régime, Einstein n'aurait pas le droit d'enseigner la physique dans nos écoles secondaires.

Nous avions enfin au Québec un grand nombre de détenteurs de maîtrises et de doctorats dans les diverses disciplines des sciences physiques et des sciences humaines. Plusieurs s'étaient engagés dans de telles études avec l'espoir d'obtenir un emploi dans l'enseignement. En dépit des efforts que nous avions fait pour l'améliorer, notre secondaire public n'était encore qu'un primaire prolongé. L'occasion d'en relever le niveau s'offrait enfin. Et voilà qu'au lieu de récolter le fruit de nos efforts, nous improvisons de nouvelles normes qui brisaient le plan de carrière de toute une génération de diplômés.

La dénonciation de cette erreur historique par le sociologue Jean Gould mérite toute notre attention: «Diplôme à rabais avec candidat à rabais», conclut-il, après une fine analyse des divers aspects du problème, le principal étant l'émergence d'une caste de prétendus experts en éducation.

Dans une note de bas de page, Jean Gould précise que la loi sur la formation des maîtres porte le nom d'un ministre du gouvernement Bourassa, Jacques Chagnon qui avait été directeur général (président général, lit-on dans sa biographie officielle sur Internet) de la Fédération des commissions scolaires de 1982 à 1985, année où il a été élu à l'Assemblée nationale. Bien des choses s'éclairent ainsi.

«Le nouveau programme de formation des maîtres est un tour de force du point de vue administratif et financier. Il réduit la place du savoir disciplinaire, ce qui veut dire la place des cours donnés hors faculté d'éducation. Il réduit de près de la moitié le nombre de crédits à une discipline principale et il double les cours donnés à l'interne. C'est le Pérou pour les administrations touchées par les coupures et la baisse de la natalité. Pour les Universités c'est une année de plus de crédits étudiants, une vache à lait à cinq trayons. En prime, il permet aux commissions scolaires de faire donner plusieurs matières aux enseignants, tout en se gardant la légitimité de l'expertise (en pédagogie).»11

De façon inattendue, des événements récents s'éclairent ainsi. En 2003, la Fédération des commissions scolaires réclamait l'abolition des cégeps et proposait une nouvelle formule consistant à ajouter une année à la fin du secondaire et une année au début de l'université. Autre coup dur certes pour les disciplines universitaires, mais à l'avantage des universités dans leur ensemble qui y gagnent au moins la moitié du budget des cégeps et voient s'accroître la clientèle de leur faculté de sciences de l'éducation. À l'heure actuelle, Einstein, nous l'avons vu, pourrait en effet devenir professeur de cégep, mais non de secondaire! Cette tentative échoua, mais l'échec est-il définitif?

Notes

9. Ibid

10. Voir l'article de Louise Brassard, dans Recherches sociographiques, (vol XXVII, nº 3, p.456). Elle montre que les cégeps recrutent en science les meilleurs étudiants du secondaire, et de moins bons en sciences humaines, avec ou sans mathématique, profil, notons-le, qui sert de critère d'admission à une bonne partie des étudiants en éducation.

11. Gould, Jean, «La formation des maîtres», dans Main basse sur l'éducation, sous la direction de Gilles Gagné, Éditions Nota Bene, Québec, 1999

12. Ascetica y intelligencia, édition électronique : http://www.saberporsaber.com/web/jbascetica.htm